La adoración en espíritu y verdad: Relectura de la Espiritualidad de Sacrosanctum Concilium

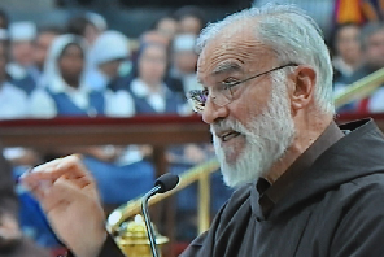

Reflexión sobre la Espiritualidad de la constitución Sacrosanctum Concilium. Primera predicación cuaresmal del P. Cantalamessa 2016

El Concilio Vaticano II: un afluente, no el río.

En estas meditaciones de cuaresma querría proseguir en las reflexiones sobre

otros grandes documentos del Vaticano II, después de haber meditado en

Adviento, sobre la Lumen Gentium. Creo entretanto que sea útil hacer una

premisa. El Vaticano II es un afluente y no el río. En su famosa obra sobre

“El desarrollo de la doctrina cristiana”, el beato cardenal Newman ha

afirmado con fuerza que detener la tradición en un punto de su curso,

incluso si fuera un concilio ecuménico, sería volver muerta una tradición y

no “una tradición viviente”. La tradición es como una música. ¿Qué sería de

una melodía si se detuviera en una nota, repitiéndola hasta el infinito?

Sucede con un disco que se arruina y sabemos que efecto produce.

San Juan XXIII quería que el concilio fuera para la Iglesia como “una nueva

Pentecostés”. En un punto al menos esta oración ha sido escuchada. Después

del concilio hubo un despertar del Espíritu Santo. Este no es más “el

desconocido” en la Trinidad. La Iglesia ha tomado una conciencia más clara

de su presencia y de su acción. En la homilía de la misa crismal del Jueves

Santo de 2012, Benedicto XVI afirmaba:

“Quien mira a la historia de la época post conciliar puede reconocer la

dinámica de la verdadera renovación, que frecuentemente ha asumido formas

inesperadas en movimientos llenos de vida y que vuelve casi tangible la

vivacidad de la santa Iglesia, la presencia y la acción eficaz del Espíritu

Santo”.

Esto no significa que podemos descuidar los textos del concilio o ir más

allá de esos; sino que significa releer el Concilio a la luz de sus mismos

frutos. Que los concilios ecuménicos puedan tener efectos no entendidos en

el momento por quienes tomaron parte, es una verdad señalada por el mismo

cardenal Newman a propósito del Vaticano I[1], pero testimoniada diversas

veces durante la historia. El concilio ecuménico de Éfeso del 431, con la

definición de María como Theotokos, Madre de Dios, se proponía afirmar la

unidad de la persona de Cristo, no de incrementar el culto a la Virgen, pero

de hecho su fruto más evidente fue justamente este último.

Si hay un campo en el cual la teología y la vida de la Iglesia católica se

ha enriquecido en estos 50 años del post-concilio, sin dudas es el relativo

al Espíritu Santo. En todas las principales denominaciones cristianas se ha

afirmado en los últimos tiempos aquella que, con una expresión cuñada por

Karl Barth, es definida “la Teología del tercer artículo”. La teología del

tercer artículo es aquella que no termina con el artículo sobre el Espíritu

Santo pero comienza con esto; que toma en cuenta el orden según el cual se

formó la fe cristiana y su credo, y no solamente su producto final. Fue de

hecho a la luz del Espíritu Santo que los apóstoles descubrieron quien era

verdaderamente Jesús y su revelación sobre el Padre.

El credo actual de la Iglesia es perfecto y nadie se sueña de cambiarlo,

pero refleja el producto final, la última etapa alcanzada por la fe, no el

camino a través el cual se llega a eso, mientras que teniendo en vista a una

renovada evangelización, es vital para nosotros conocer también el camino

hacia el cual se llega a la fe, no solo su codificación definitiva que

proclamamos de memoria en el Credo.

Bajo esta luz aparecen claramente las implicaciones de ciertas afirmaciones

del concilio, pero aparecen también algunos vacíos y lagunas que es

necesario llenar, en particular justamente a propósito del rol del Espíritu

Santo. San Juan Pablo II ya había tomado en cuenta esta necesidad, cuando en

ocasión del XVI centenario del concilio ecuménico de Constantinópolis, en

1981, escribía en su Carta Apostólica la siguiente afirmación:

“Toda la obra de renovación de la Iglesia, que el Concilio Vaticano II ha

así providencialmente propuesto e iniciado (…) no puede realizarse si no en

el Espíritu Santo, o sea con la ayuda de su luz y de su potencia” [2].

El lugar del Espíritu Santo en la liturgia

Esta premisa general se revela particularmente útil al abordar el tema de la

liturgia, la Sacrosanctum concilium. El texto nace de la necesidad,

advertida desde hace tiempo y desde diversas partes, de una renovación de

las formas y de los ritos de la liturgia católica. Desde este punto de

vista, sus frutos han sido tantos, y muy benéficos para la Iglesia. Se

advertía menos en ese momento, la necesidad de detenerse en lo que, después

de Romano Guardini, se suele llamar “el espíritu de la liturgia”[3] y que,

en el sentido que ahora explicaré, yo la llamaría más bien “la liturgia del

Espíritu” (¡Espíritu con mayúscula!).

Fieles en la intención declarada en estas nuestras meditaciones, de

valorizar algunos aspectos más espirituales e interiores de los textos

conciliares, es justamente sobre este punto que querría reflexionar. La SC

dedica a esto solamente un breve texto inicial, fruto del debate que

antecedió a la redacción final de la constitución [4]:

“Para cumplir esta obra así grande, con la cual se da a Dios una gloria

perfecta y los hombres son santificados, Cristo asocia siempre a sí la

Iglesia, su esposa muy amada, la cual invoca como a su Señor y por medio él

vuelve el culto al eterno Padre”. Justamente por esto la liturgia es

considerada como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. En

ella la santificación del hombre está simbolizada por medio de signos

sensibles y realizada de manera propia en cada uno de esos; en ella el culto

público integral está ejercitado por el cuerpo místico de Jesucristo, o sea

por la cabeza y sus miembros. Por lo tanto cada celebración litúrgica, en

cuanto obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción

sagrada por excelencia, y ninguna otra acción de la Iglesia se iguala en

eficacia y con el mismo título y mismo grado” [5].

Es en los sujetos, o en los ‘actores’, de la liturgia que hoy estamos en

grado de notar una laguna en esta descripción. Los protagonistas aquí

puestos en luz son dos: Cristo y la Iglesia. Falta una mención al lugar del

Espíritu Santo. También en el resto de la constitución, el Espíritu Santo no

es nunca objeto de una mención directa, solamente nominado aquí y allí, y

siempre ‘oblicuamente’.

El Apocalipsis nos indica el orden y el número completo de los actores

litúrgicos cuando resume el culto cristiano en la frase: “ ¡El Espíritu y la

Esposa dicen (a Cristo Señor), Ven!”. (Ap 22,17). Pero Jesús ya había

expresado de manera perfecta la naturaleza y la novedad del culto de la

Nueva Alianza en el diálogo con la Samaritana: “Viene la hora -y es esta- en

la cual los verdaderos adoradores adorarán el Padre en Espíritu y Verdad”

(Gv 4, 23).

La expresión “Espíritu y Verdad”, a la luz del vocabulario de Juan, puede

significar solamente dos cosas: o “el Espíritu de verdad”, o sea el Espíritu

Santo (Gv 14,17; 16,13), o el Espíritu de Cristo que es la verdad (Gv 14,6).

Una cosa es cierta: esa no tiene nada que ver con la explicación subjetiva,

que le gusta a los idealistas y a los románticos, según los cuales el

“espíritu y verdad”, indicaría la interioridad escondida del hombre, en

oposición a cada culto externo y visible. No se trata solamente del paso de

lo exterior al interior, sino del paso de lo humano a lo divino.

Si la liturgia cristiana “es el ejercicio de la función sacerdotal de

Jesucristo”, el camino mejor para descubrir su naturaleza es ver como Jesús

ejercitó su función sacerdotal en su vida y en la muerte. La tarea del

sacerdote es ofrecer “oración y sacrificios” a Dios (cf. Ebr 5,1; 8,3).

Ahora sabemos que era el Espíritu Santo que ponía en el corazón del Verbo

hecho carne el grito ‘Abba’ que encierra cada oración. Lucas lo indica

explícitamente cuando escribe: “En aquella misma hora Jesús exultó de

alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy alabanza oh Padre, Señor del

cielo y de la tierra…”(cf. Lc 10, 21).

La misma ofrenda de su cuerpo en sacrificio sobre la cruz, fue, según la

Carta a los Hebreos, “en un Espíritu eterno” (Ebr 9,14), o sea por un

impulso del Espíritu Santo.

San Basilio tiene un texto iluminador:

“El camino del conocimiento de Dios procede del único Espíritu, a través el

único Hijo, hasta el único Padre; inversamente la bondad natural, la

santificación según la naturaleza, la dignidad real se difunden desde el

Padre, por medio del Unigénito, hasta el Espíritu” [6].

En otras palabras, el orden de la creación, o de la salida de las criaturas

de Dios, parte desde el Padre, pasa a través del Hijo y llega a nosotros en

el Espíritu Santo. El orden del conocimiento o de nuestro regreso a Dios,

del cual la liturgia es la expresión más alta, sigue el camino inverso:

parte desde el Espíritu, pasa a través del Hijo y termina en el Padre. Esta

visión descendiente y ascendiente de la misión del Espíritu Santo está

presente también en el mundo latino. El beato Isaac della Stella (siglo XII)

la expresa en términos muy cercanos a los de Basilio.

“Así como las cosas divinas bajan hacia nosotros desde el Padre por medio

del Hijo y en el Espíritu Santo, así las cosas humanas ascienden al Padre a

través del Hijo, en el Espíritu Santo” [7].

No se trata por así decir, de apostar por una u otra de las tres personas de

la Trinidad, sino de salvaguardar el dinamismo trinitario de la liturgia. El

silencio sobre el Espíritu Santo atenúa inevitablemente el carácter

trinitario de la liturgia. Por esto me parece oportuno la llamada de

atención que san Juan Pablo II hacía en la Novo millennio ineunte:

“Realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre, por Cristo y en

Cristo, a la contemplación del rostro del Padre. Aprender esta lógica

trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la

liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial,17 pero también de la

experiencia personal, es el secreto de un cristianismo realmente vital, que

no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las

fuentes y se regenera en ellas” [8].

La adoración “en el Espíritu”

Tratemos de tomar, a partir de estas premisas, alguna indicación práctica

para nuestra forma de vivir la liturgia y hacer que se lleve a cabo una de

sus tareas primarias que es la santificación de las almas. El Espíritu no

autoriza inventar nuevas y arbitrarias formas de liturgia o modificar por

propia iniciativa las existentes (tarea que corresponde a la jerarquía). Él

es el único que renueva y da la vida a todas las expresiones de la liturgia.

En otras palabras, el Espíritu no hace cosas nuevas, ¡hace nuevas las cosas!

El dicho de Jesús repetido por Pablo: “Es el Espíritu que da la vida” (Jn 6,

63; 2 Cor 3, 6) se aplica en primer lugar a la liturgia.

El apóstol exhortaba a sus fieles a rezar “en el Espíritu” (Ef. 6,18; cf.

también Judas 20). ¿Qué significa rezar en el Espíritu? Significa permitir a

Jesús continuar ejercitando el propio oficio sacerdotal en su cuerpo que es

la Iglesia. La oración cristiana se convierte en prolongación en el cuerpo

de la oración de la cabeza. Es conocida la afirmación de san Agustín:

“El Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios es quien que reza por nosotros,

que reza en nosotros y que es rezado por nosotros. Reza por nosotros como

nuestro sacerdote, reza en nosotros como nuestra cabeza, es rezado por

nosotros como nuestro Dios. Reconocemos por tanto en él nuestra voz, y en

nosotros su voz” [9].

Es esta luz, la liturgia nos aparece como el “opus Dei”, la “obra de Dios”,

no solo porque tiene Dios por objeto, sino también porque tiene a Dios como

sujeto; Dios no solo està rezado por nosotros, sino que reza en nosotros. El

mismo grito ¡Abbà! que el Espíritu, viniendo a nosotros, dirige al Padre

(Gal 4, 6; Rom 8, 15) demuestra que quien reza en nosotros, a través del

Espíritu, es Jesús, el Hijo único de Dios. Por sí mismo, de hecho, el

Espíritu Santo no podría dirigirse a Dios, llamándolo Abbà, Padre, porque él

no es engendrado, sino que solamente “procede” del Padre. Si lo puede hacer,

es porque es el Espíritu de Cristo quien continúan en nosotros su oración

filial.

Es sobre todo cuando la oración se hace fatiga y lucha que se descubre toda

la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida de oración. El Espíritu

se convierte, entonces, en la fuerza de nuestra oración “débil” (Rom 8, 26),

en la luz de nuestra oración apagada; en una palabra, el alma de nuestra

oración. Realmente, él “riega lo que está seco”, como decimos en la

secuencia en su honor.

Todo esto sucede por la fe. Basta que yo diga o piense: “Padre, tú me has

donado el Espíritu de Jesús; formando, por eso, “un solo Espíritu”, con

Jesús, yo recito este salmo, celebro esta santa misa, o estoy simplemente en

silencio, aquí en tu presencia. Quiero darte esa gloria y esa alegría que te

daría Jesús, si fuera él quien te rezara todavía desde la tierra”.

El Espíritu Santo vivifica de forma particular la oración de adoración que

es el corazón de toda oración litúrgica. Su peculiaridad deriva del hecho

que es el único sentimiento que podemos nutrir solo y exclusivamente hacia

las personas divinas. Es lo que distingue el culto de latría, del de dulía

reservado a los santos y de hiperdulía reservado a la Santa Virgen. Nosotros

veneramos a la Virgen, no la adoramos, contrariamente a lo que algunos

piensan de los católicos.

La adoración cristiana es también la trinitaria. Lo es en su desarrollarse,

porque es adoración dirigida “al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu

Santo” y lo es en su término, porque es adoración hecha, juntos “al Padre y

al Hijo y al Espíritu Santo”.

En la espiritualidad occidental, quien ha desarrollado más a fondo el tema

de la adoración ha sido el cardenal Pierre de Bérulle (1575-1629). Para él,

Cristo es el perfecto adorador del Padre, a quien es necesario unirse para

adorar a Dios con una adoración de valor infinito[10]. Escribe:

“De toda la eternidad, había un Dios infinitamente adorable, pero no había

aún un adorador infinito; […] Tu eres ahora, oh Jesús, este adorador, este

hombre, este servidor infinito por potencia, cualidad y dignidad, para

satisfacer plenamente este deber y hacer este homenaje divino” [11].

Si hay una laguna en esta visión que también ha dado a la Iglesia frutos

bellísimo y ha plasmado la espiritualidad francesa por varios siglos, esta

es la misma que hemos destacado en la constitución del Vaticano II: la

insuficiente atención acordada al rol del Espíritu Santo. Del Verbo

encarnado, el discurso de Bérulle pasa a la “corte real” que lo sigue y lo

acompaña: la Santa Virgen, Juan Bautista, los apóstoles, los santos; falta

el reconocimiento del rol esencial del Espíritu Santo.

En cada movimiento de regreso a Dios, nos ha recordado san Basilio, todo

parte del Espíritu, pasa a través del Hijo y termina en el Padre. Por tanto,

no basta con recordar de vez en cuando que también existe el Espíritu Santo;

es necesario reconocer su papel de eslabón esencial, tanto en el camino de

salida de las criaturas de Dios como en el de regreso de las criaturas a

Dios. El abismo existente entre nosotros y el Jesús de la historia está

colmado por el Espíritu Santo. Sin él, todo en la liturgia no es más que la

memoria; con él, todo es también presencia.

En el libro del Éxodo, leemos que, en el Sinaí, Dios indicó a Moisés una

cavidad en la roca, oculto dentro de ella habría podido contemplar su gloria

sin morir (cf. Ex 33, 21). Al comentar este pasaje, el mismo san Basilio

escribe:

“¿Cuál es hoy, para nosotros los cristianos, esa cavidad, ese lugar en el

que podemos refugiarnos para contemplar y adorar a Dios? ¡Es el Espíritu

Santo! ¿De quien lo sabemos? Por el mismo Jesús que dijo: ¡Los verdaderos

adoradores adorarán al Padre en Espíritu y verdad!” [12].

¡Qué perspectivas, qué belleza, qué poder, qué atracción confiere todo esto

al ideal de adoración cristiano! ¿Quién no siente la necesidad de ocultarse

de vez en cuando, en el vórtice giratorio del mundo, en aquella cavidad

espiritual para contemplar a Dios y adorarlo como Moisés?

La oración de intercesión

Junto a la adoración, un componente esencial de la oración litúrgica es la

intercesión. En toda su oración, la Iglesia no hace más que interceder: por

ella y por el mundo, por los justos y por los pecadores, por los vivos y por

los muertos. También esta es una oración que el Espíritu Santo quiere animar

y confirmar. De él, san Pablo escribe:

“El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como

conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con

gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la

intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por

los santos” (Rm 8, 26-27).

El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a interceder, a su

vez, por los demás. Hacer una oración de intercesión significa unirse, en la

fe, a Cristo resucitado que vive en un constante estado de intercesión por

el mundo (cf. Rm 8, 34; Hb 7, 25; 1 Jn 2, 1). En la gran oración con la que

concluyó su vida terrena, Jesús nos ofrece el ejemplo más sublime de

intercesión:

“Ruego por ellos, por los que me has dado. […] Guárdalos en tu nombre. No te

ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.

Santifícalos en la verdad. […] No ruego sólo por éstos, sino también por los

que han de creer en mí…”(cf. Jn 17, 9 ss).

Del Siervo sufriente se dice, en Isaías, que Dios le premia con las

multitudes “porque cargó con los pecados de muchos e intercedió por los

transgresores” (Is 53, 12): Esta profecía ha encontrado su perfecto

cumplimiento en Jesús, que, en la cruz, intercede por sus crucifixores (cf.

Lc 23, 34).

La eficacia de la oración de intercesión no depende de “multiplicar las

palabras” (cf. Mt 6, 7), sino del grado de unión que se puede lograr con las

disposiciones filiales de Cristo. Más que palabras de intercesión, se debe,

en todo caso, multiplicar los intercesores, es decir, invocar la ayuda de

María y de los santos. En la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia pide a

Dios ser escuchada “por la abundancia de los intercesores” (“multiplicatis

intercessoribus”).

Se multiplican los intercesores también cuando oramos los unos por los

otros. San Ambrosio dice:

“Si sólo ruegas por ti, también tú serás el único que suplica por ti. Y, si

todos ruegan solamente por sí mismos, la gracia que obtendrá el pecador

será, sin duda, menor que la que obtendría del conjunto de los que

interceden si éstos fueran muchos. Pero, si todos ruegan por todos, habrá

que decir también que todos ruegan por ti, porque incluido entre todos

aquellos ” [13].

La oración de intercesión es tan agradable a Dios, porque es la más libre de

egoísmo, refleja más de cerca la gratuidad divina y concuerda con la

voluntad de Dios, que quiere que “todos los hombres se salven” (cf. 1 Tim 2,

4). Dios es como un padre compasivo que tiene el deber de castigar, pero que

busca todas las excusas posibles para no tener que hacerlo y es feliz, en su

corazón, cuando los hermanos del culpable lo retienen de hacerlo.

Si faltan estos brazos fraternales extendidos hacia él, se queja en la

Escritura: “Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien

se interpusiese” (Is 59, 16). Ezequiel nos transmite este lamento de Dios:

“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la

brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y

no lo hallé” (Ez 22, 30).

La palabra de Dios resalta el extraordinario poder que tiene junto a Dios,

por su misma disposición, la oración de quienes ha puesto a la guía de su

pueblo. Se dice en un salmo que Dios había decidido exterminar a su pueblo

debido al ternero de oro, “si Moises no hubiera estado en la brecha, delante

de Él para desviar su cólera”. (cf Sal 106, 23).

A los pastores y a las guías espirituales yo oso decir: cuando en la oración

escuchan que Dios está airado con el pueblo que les ha sido confiado, ¡no se

alineen en seguida con Dios, sino con el pueblo! Así hizo Moisés, hasta

protestar de querer ser expulsado él mismo, con ellos, del libro de la vida.

(cf Es 32, 32), y la Biblia hace entender que esto era exactamente lo que

Dios deseaba, porque Èl “abandonó el propósito de castigar a su pueblo”.

Cuando se está delante del pueblo, entonces tenemos que dar razón, con toda

la fuerza, a Dios. Peró Moisés cuando poco después se encontró delante del

pueblo, entonces se encendió su ira: rompió el ternero de oro, desparramó el

polvo en el agua y le hizo tragar el agua a la gente (cf Es 32, 19 ss).

Solamente quien defendió al pueblo delante de Dios y llevó el peso de su

pecado, tiene el derecho -y tendrá el coraje- después, de gritar contra eso,

en defensa de Dios, como hizo Moisés.

Terminamos proclamando juntos el texto que refleja mejor el lugar del

Espíritu Santo y la orientación trinitaria de la liturgia, o sea la

dosología final del canon romano: “Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti

Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, cada honor y cada

gloria por los siglos de los siglos, Amén”.

Notas

[1] Cf. I. Ker, Newman, the Councils, and Vatican

II, in “Communio”. International Catholic Review, 2001, pp. 708-728.

[2] Juan Pablo II, Carta apostolica A Concilio

Constantinopolitano I, 25 marzo 1981, in AAS 73 (1981) 515-527.

[3] R.Guardini, Vom Geist del Liturgie, 23 ed.,

Grünewald 2013; J. Ratzinger, Der Geist del Liturgie, Herder, Freiburg,

i.b., 2000.

[4] Storia del Concilio Vaticano II, a cura di G.

Alberigo, Bologna 1999, III, p 245 s.

[5] SC, 7.

[6] S. Basilio di Cesarea, De Spiritu Sancto

XVIII, 47 (PG 32 , 153).

[7] B. Isacco della Stella, De anima (PL 194,

1888).

[8] NMI, 32.

[9] Augustin, Enarrationes in Psalmos 85, 1: CCL

39, p. 1176.

[10] M. Dupuy, Bérulle, une spiritualité de

l’adoration, Paris 1964.

[10] M. Dupuy, Bérulle, une spiritualité de

l’adoration, Paris 1964. .

[11] P. de Bérulle, Discours de l’Etat et des

grandeurs de Jésus (1623), ed. Paris 1986, Discours II, 12.

[12] S. Basilio, De Spiritu Sancto, XXVI,62 (PG

32, 181 s.).

[13] Ambrosio, De Cain et Abel, I, 39 (CSEL 32,

p. 372).