Jesús, Sacerdote eterno, ten piedad de nosotros

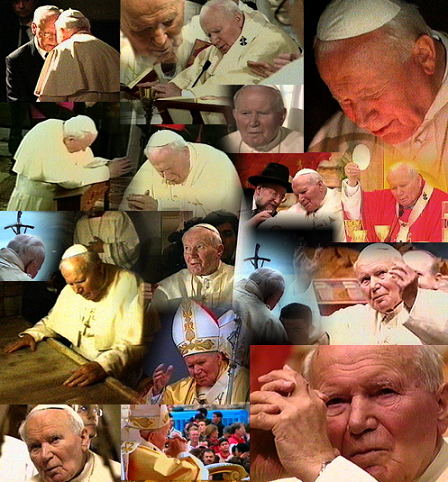

CARTA del Papa Juan Pablo II

A LOS SACERDOTES

CON OCASIÓN DEL JUEVES SANTO 1997

1. Iesu, sacerdos in aeternum, miserere nobis!

Queridos sacerdotes:

Siguiendo la

tradición de dirigiros la palabra en el día en

que os reunís alrededor de vuestro obispo, para conmemorar gozosamente la

institución del sacerdocio en la Iglesia, renuevo ante todo mis sentimientos

de gratitud al Señor por las celebraciones jubilares en las que, de los días

1 al 10 de noviembre del año pasado, participaron muchos hermanos

sacerdotes. A todos doy cordialmente las gracias.

Un recuerdo

particular dirijo a los sacerdotes que el año pasado, igual que yo,

celebraron el 50º aniversario de su ordenación. Muchos de ellos no

vacilaron, a pesar de los años y la distancia, en venir a Roma para

concelebrar con el Papa sus bodas de oro.

Doy las

gracias al cardenal vicario, a los obispos sus colaboradores, a los

sacerdotes y fieles de la diócesis de Roma, los cuales manifestaron de

varias maneras su unión con el Sucesor de Pedro, alabando a Dios por el don

del sacerdocio. Mi reconocimiento se hace extensivo a los señores

cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes, a los consagrados y

consagradas, y a todos los fieles de la Iglesia por el don de su cercanía,

de su oración y por el Te Deum de

acción de gracias, que juntos hemos cantado.

Deseo,

además, agradecer a todos los colaboradores de la Curia romana lo que

hicieron para que estas bodas de oro sacerdotales del Papa pudiesen servir

para reavivar la conciencia del gran don y misterio del sacerdocio. Pido

constantemente al Señor que siga encendiendo la llama de la vocación

sacerdotal en el alma de muchos jóvenes.

En aquellos días, me dirigí varias veces, con el recuerdo y el corazón, a la capilla privada de los arzobispos de Cracovia, donde el 1 de noviembre de 1946 el inolvidable metropolitano de Cracovia Adam Stefan Sapieha, después cardenal, impuso sus manos sobre mi cabeza, transmitiéndome la gracia sacramental del sacerdocio. Con emoción he vuelto espiritualmente a la catedral del Wawel, en la cual celebré la primera misa, el día siguiente de la ordenación.

En los días jubilares, todos hemos sentido de manera particular la presencia de Cristo sumo sacerdote, meditando las palabras de la liturgia: «Este es el sumo Sacerdote que en sus días agradó a Dios y fue encontrado justo.» Ecce Sacerdos magnus. Estas palabras tienen su plena aplicación en Cristo mismo. Él es el sumo Sacerdote de la nueva y eterna alianza, el único Sacerdote del que todos nosotros sacerdotes recibimos la gracia de la vocación y del ministerio. Me alegra el hecho de que en las celebraciones del jubileo de mi ordenación, el sacerdocio de Cristo haya podido brillar en su inefable verdad como don y misterio en favor de los hombres de todos los tiempos, hasta la consumación de los siglos.

A los cincuenta años de mi ordenación sacerdotal, cada día, como siempre, recuerdo a mis coetáneos, tanto de Cracovia como de todas las demás Iglesias del mundo, que no han podido llegar a este jubileo. Pido a Cristo, sacerdote eterno, que les conceda en herencia la recompensa imperecedera, acogiéndolos en la gloria de su Reino.

2. lesu, sacerdos in aeternum, miserere nobis!

Os escribo esta Carta, queridos hermanos, durante el primer año de preparación inmediata al inicio del tercer milenio: Tertio millennio adveniente. En la carta apostólica que empieza con estas palabras puse de relieve el significado de paso del segundo al tercer milenio después del nacimiento de Cristo y establecí que los últimos tres años antes del 2000 se dedicaran a la santísima Trinidad. El primer año, inaugurado solemnemente el pasado primer domingo de Adviento, tiene como centro a Cristo. En efecto, él es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre y nacido de María Virgen, que nos lleva al Padre. El próximo año estará dedicado al Espíritu Santo Paráclito, prometido a los Apóstoles en el momento de su paso de este mundo al Padre. Finalmente, el año 1999 estará dedicado al Padre, al cual el Hijo quiere llevarnos por medio del Espíritu, el Consolador.

Queremos terminar así el segundo milenio con una gran alabanza a la santísima Trinidad. En este itinerario encontrará eco la trilogía de encíclicas que, gracias a Dios, he podido publicar al inicio del pontificado: Redemptor hominis, Dominum et vivificantem y Dives in misericordia, las cuales os exhorto, queridos hermanos, a meditar nuevamente durante este trienio. En nuestro misterio, especialmente el litúrgico, debemos ser siempre conscientes de estar en camino hacia el Padre, guiados por el Hijo en el Espíritu Santo. Nos recuerdan precisamente esto las palabras con que terminamos cada oración: «Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.»

3.

lesu, sacerdos in aeternum, miserere nobis!

Esta invocación está tomada de las letanías a Cristo sacerdote y víctima, que se recitaban en el seminario de Cracovia el día antes de la ordenación sacerdotal. Las he querido poner como apéndice en el libroDon y misterio, publicado con ocasión de mi jubileo sacerdotal. En esta Carta deseo ponerlas también en evidencia, pues me parece que ilustran de manera particularmente rica y profunda el sacerdocio de Cristo y nuestra relación con el mismo. Están basadas en textos de la sagrada Escritura, en particular de la carta a los Hebreos, pero no solamente. Por ejemplo, cuando recitamos: lesu, sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, volvemos idealmente al Antiguo Testamento, al Salmo 110. Todos sabemos lo que significa para Cristo ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio se expresó en el ofrecimiento de su propio cuerpo, «hecho de una vez para siempre» (Hb 10, 10). Habiéndose ofrecido en sacrificio cruento en la cruz, él mismo instituyó su «memoria» incruenta para todos los tiempos, bajo las especies de pan y vino. Y bajo estas especies él encomendó este sacrificio suyo a la Iglesia. Así pues, la Iglesia –y en ella cada sacerdote– celebra el único sacrificio de Cristo.

Mantengo un vivo recuerdo de los sentimientos que suscitaron en mí las palabras de la consagración pronunciadas por vez primera junto con el obispo que me acababa de ordenar, palabras que repetí al día siguiente en la santa misa celebrada en el cripta de San Leonardo. Tantas veces desde entonces –resulta difícil contarlas– estas palabras han resonado en mis labios para hacer presente, bajo las especies de pan y vino, a Cristo en el acto salvífico de sacrificarse a sí mismo en la cruz.

Contemplemos juntos, una vez más, este sublime misterio. Jesús tomó el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo... » Tomó después en sus manos el cáliz con el vino, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados.» Y añadió: «Haced esto en conmemoración mía»

¿Cómo pueden dejar de ser estas maravillosas palabras el corazón que impulsa toda vida sacerdotal? ¡Repitámoslas cada vez como si fuera la primera! Que jamás sean pronunciadas por rutina. Estas palabras expresan la más plena actualización de nuestro sacerdocio.

4. Al celebrar el sacrificio de Cristo, seamos siempre conscientes de lo que leemos en las palabras de la carta a los Hebreos: «Presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo! Por eso es mediador de una nueva alianza» (9, 11-15).

Las invocaciones de las letanías a Cristo sacerdote y víctima se relacionan, en cierto modo, con estas palabras o con otras de la misma Carta:

lesu,

Pontifex ex hominibus assumpte,

... pro hominibus constitute,

Pontifex confessionis nostrae,

... amplioris prae Moysi gloriae,

Pontifex tabernaculi veri,

Pontifex futurorum bonorum,

... sancte, innocens et impollute,

Pontifex fidelis et misericors,

... Dei et animarurn zelo succense,

Pontifex in aetemum perfecte,

Pontifex qui (... ) caelos penetrasti...

Mientras repetimos estas invocaciones, vemos con los ojos de la fe aquello de lo que habla la carta a los Hebreos: Cristo que mediante la propia sangre entra en el eterno santuario. Como Sacerdote consagrado para siempre por el Padre Spiritu Sancto et virtute, ahora se ha sentado «a la diestra de la Majestad en las alturas» (Hb 1, 3). Y desde allí intercede por nosotros como Mediador –semper vivens ad interpellandum pro nobis–, para trazarnos el camino de una vida nueva y eterna: Pontifex qui nobis viam novam initiasti. Él nos ama y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados: Pontifex qui dilexisti nos et lavisti nos a peccatis in sanguino tuo. Se entregó a sí mismo por nosotros; tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam.

En efecto, Cristo introduce el sacrificio de sí mismo, que es el precio de nuestra redención, en el santuario eterno. La ofrenda, esto es, la víctima, es inseparable del sacerdote. Me han ayudado a comprender mejor todo esto precisamente las letanías a Cristo sacerdote y víctima, recitadas en el seminario. Vuelvo constantemente a esta lección fundamental.

5. Hoy es Jueves santo. Toda la lglesia se congrega espiritualmente en el cenáculo, donde se reunieron los Apóstoles con Jesús para la última cena. Leamos de nuevo en el evangelio de Juan las palabras pronunciadas por Jesús en el discurso de despedida. Entre tantas riquezas de este texto, encontrarnos la siguiente frase dirigida por Jesús a los Apóstoles: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (15,13-15).

«Amigos»: así llamó Jesús a los Apóstoles. Así también quiere llamarnos a nosotros que, gracias al sacramento del Orden, somos partícipes de su sacerdocio. Escuchemos estas palabras con gran emoción y humildad. Ellas contienen la verdad. Ante todo la verdad sobre la amistad, pero también una verdad sobre nosotros mismos que participamos del sacerdocio de Cristo, como ministros de la Eucaristía. ¿Podía Jesús expresarnos su amistad de manera más elocuente que permitiéndonos, como sacerdotes de la nueva alianza, obrar en su nombre, in persona Christi Capitis? Pues esto es precisamente lo que acontece en todo nuestro servicio sacerdotal, cuando administramos los sacramentos y, especialmente, cuando celebramos la Eucaristía. Repetimos las palabras que él pronunció sobre el pan y el vino y, por medio de nuestro ministerio, se realiza la misma consagración que él hizo. ¿Puede haber una manifestación de amistad más plena que ésta? Esta amistad constituye el centro mismo de nuestro ministerio sacerdotal.

Cristo dice: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca» (Jn 15,16). Al final de esta Carta, os ofrezco estas palabras como un augurio. En el día conmemorativo de la institución del sacramento del sacerdocio, deseémonos mutuamente, queridos hermanos, que podamos ir y dar fruto, como los Apóstoles, y que nuestro fruto permanezca.

Que María, Madre de Cristo sumo y eterno sacerdote, sostenga con su asidua protección las andaduras de nuestro ministerio, sobre todo cuando el camino es arduo y las dificultades son mayores. Que la Virgen fiel interceda ante su Hijo, para que no nos falte nunca el valor de ser sus testigos en los diversos campos de nuestro apostolado, colaborando con él para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia (cf. Jn10,10).

En el nombre de Cristo, y con profundo afecto, os bendigo a todos.

Vaticano, 16 de marzo, V domingo de Cuaresma, del año 1997, decimonono de mi pontificado.