La Eucaristía, el tesoro más grande de la Iglesia

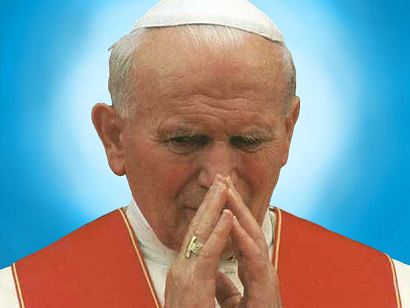

CARTA DEL SANTO

PADRE JUAN

PABLO II

A LOS SACERDOTES

CON OCASIÓN DEL JUEVES SANTO DE 1994

Queridos Hermanos en el Sacerdocio:

1. En este día nos encontramos en torno a la Eucaristía, el tesoro más grande de la Iglesia, como recuerda el Concilio Vaticano II (cfr. Sacrosanctum Concilium, 10). Cuando en la liturgia del Jueves Santo hacemos memoria de la institución de la Eucaristía, está muy claro para nosotros lo que Cristo nos ha dejado en tan sublime Sacramento. "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). Esta expresión de san Juan encierra, en un cierto sentido, toda la verdad sobre la Eucaristía: verdad que constituye contemporáneamente el corazón de la verdad sobre la Iglesia. En efecto, es como si la Iglesia naciera cotidianamente de la Eucaristía celebrada en muchos lugares de la tierra, en condiciones tan variadas, entre culturas tan diversas, como para hacer de esta manera que el renovarse del misterio eucarístico casi se convierta en una "creación" diaria. Gracias a la celebración de la Eucaristía cada vez madura más la conciencia evangélica del pueblo de Dios, ya sea en las naciones de secular tradición cristiana, ya sea en los pueblos que han entrado, desde hace poco, en la dimensión nueva que, siempre y en todas partes, es conferida a la cultura de los hombres por el misterio de la encarnación del Verbo, de su muerte en cruz y de su resurrección.

El Triduo Santo nos introduce de modo único en este misterio para todo el año litúrgico. La liturgia de la institución de la Eucaristía constituye una singular anticipación de la Pascua, que se celebra comenzando el Viernes Santo, a través de la Vigilia Pascual, hasta el Domingo y la Octava de la Resurrección.

En el umbral de este gran misterio de la fe, queridos Hermanos en el Sacerdocio, os encontráis hoy, en torno a vuestros Obispos respectivos en las catedrales de las Iglesias diocesanas, para reavivar la institución del Sacramento del Sacerdocio junto al de la Eucaristía. El Obispo de Roma celebra esta liturgia rodeado por el Presbiterio de su Iglesia, así como hacen mis Hermanos en el Episcopado junto con los presbíteros de sus Comunidades diocesanas.

He aquí el motivo del encuentro de hoy. Deseo que en esta circunstancia os llegue una especial palabra mía, para que todos juntos podamos vivir plenamente el gran don que Cristo nos ha dejado. En efecto, para nosotros presbíteros, el Sacerdocio constituye el don supremo, una particular llamada para participar en el misterio de Cristo, que nos confiere la inefable posibilidad de hablar y actuar en su nombre. Cada vez que celebramos la Eucaristía, esta posibilidad se hace realidad. Obramos "in persona Christi" cuando, en el momento de la consagración, pronunciamos las palabras: "Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros... Éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía". Precisamente hacemos esto: con gran humildad y profunda gratitud. Este acto sublime, y al mismo tiempo sencillo, de nuestra misión cotidiana de sacerdotes extiende, se podría decir, nuestra humanidad hasta los últimos confines.

Participamos en el misterio del Verbo "Primogénito de toda la creación" (Col 1,15), que en la Eucaristía restituye al Padre todo lo creado, el mundo del pasado y el del futuro y, ante todo, el mundo contemporáneo, en el cual El vive junto a nosotros, está presente por nuestra mediación y, precisamente por nuestra mediación, ofrece al Padre el sacrificio redentor. Participamos en el misterio de Cristo, "el Primogénito de entre los muertos" (Col 1,18), que en su Pascua transforma incesantemente el mundo haciéndolo progresar hacia "la revelación de los hijos de Dios" (Rom 8,19). Así pues, la entera realidad, en cualquiera de sus ámbitos, se hace presente en nuestro ministerio eucarístico, que se abre contemporáneamente a toda exigencia personal concreta, a todo sufrimiento, esperanza, alegría o tristeza, según las intenciones que los fieles presentan para la Santa Misa. Nosotros recibimos estas intenciones con espíritu de caridad, introduciendo así todo problema humano en la dimensión de la redención universal.

Queridos Hermanos en el Sacerdocio, este ministerio nuestro forma una nueva vida en nosotros y en torno a nosotros. La Eucaristía evangeliza los ambientes humanos y nos consolida en la esperanza de que las palabras de Cristo no pasan (cfr. Lc 21,33). No pasan sus palabras, enraizadas como están en el sacrificio de la Cruz: de la perpetuidad de esta verdad y del amor divino, nosotros somos testigos particulares y ministros privilegiados. Entonces podemos alegrarnos juntos, si los hombres sienten la necesidad del nuevo Catecismo, si toman en sus manos la Encíclica "Veritatis splendor". Todo esto nos confirma en la convicción de que nuestro ministerio del Evangelio se hace fructífero en virtud de la Eucaristía. Por otra parte, durante la Ultima Cena, Cristo dijo a los Apóstoles: "No os llamo ya siervos...; a vosotros os he llamado amigos... No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca" (Jn 15,15-16).

¡Qué inmensa riqueza de contenidos nos ofrece la Iglesia durante el Triduo Santo, y especialmente hoy, Jueves Santo, en la liturgia crismal! Estas palabras mías son solamente un reflejo parcial de la riqueza que cada uno de vosotros lleva ciertamente en el corazón. Y quizás esta Carta para el Jueves Santo servirá para hacer que las múltiples manifestaciones del don de Cristo, esparcidas en el corazón de tantos, confluyan ante la majestad del "gran misterio de la fe" en una significativa condivisión de lo que el Sacerdocio es y para siempre permanecerá en la Iglesia. Que nuestra unión en torno al altar pueda incluir a cuantos llevan en sí el signo indeleble de este Sacramento, recordando también a aquellos hermanos nuestros que, de alguna manera, se han alejado del sagrado ministerio. Confío que este recuerdo conduzca a cada uno de nosotros a vivir aún más profundamente la sublimidad del don constituido por el Sacerdocio de Cristo.

2. Hoy deseo entregaros idealmente, queridos Hermanos, la Carta que he dirigido a las Familias en el Año dedicado a ellas. Considero una circunstancia providencial que la Organización de las Naciones Unidas haya proclamado el 1994 como Año Internacional de la Familia. La Iglesia, fijando la mirada en el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, participa en tal iniciativa, casi encontrando en ella una ocasión propicia para anunciar el "evangelio de la familia". Cristo lo ha proclamado con su vida escondida en Nazaret en el seno de la Sagrada Familia. Este evangelio ha sido anunciado después por la Iglesia apostólica, como es bien evidente en las Cartas de los apóstoles, y más tarde ha sido testimoniado por la Iglesia postapostólica, de la cual hemos heredado la costumbre de considerar a la familia como "ecclesia domestica".

En nuestro siglo, el "evangelio de la familia" es presentado por la Iglesia con la voz de tantos sacerdotes, párrocos, confe sores, Obispos; en particular, con la voz de la Sede Apostólica. ¡Casi todos mis Predecesores han dedicado a la familia una significativa parte de su "magisterio petrino"! Además, el Concilio Vaticano II ha expresado su amor por la institución familiar a través de la Constitución Pastoral "Gaudium et spes", en la cual ha confirmado la necesidad de sostener la dignidad del matrimonio y la familia en el mundo contemporáneo.

El Sínodo de los Obispos de 1980 está en el origen de la Exhortación Apostólica "Familiaris consortio", que puede considerarse la "magna charta" del apostolado y de la pastoral de la familia. Las dificultades del mundo contemporáneo, y especialmente de la familia, afrontadas con valentía por Pablo VI en la Encíclica "Humanae vitae", exigían una mirada global sobre la familia humana y sobre la "ecclesia domestica" en el mundo de hoy. La Exhortación Apostólica se ha propuesto precisamente esto. Ha sido necesario elaborar nuevos métodos de acción pastoral según las exigencias de la familia contemporánea. En síntesis, se podría decir que en nosotros, sacerdotes y confesores, la solicitud por la familia, y en particular por los cónyuges, maridos y mujeres, por los niños y los jóvenes, por las generaciones adultas y por las más jóvenes, exige ante todo el descubrimiento y la constante promoción del apostolado de los laicos en ese ámbito. La pastoral familiar -lo sé por mi experiencia personal- constituye en cierto sentido la quintaesencia de la actividad de los sacerdotes en todo ámbito y a cualquier nivel. De todo esto habla la "Familiaris consortio". La Carta a las Familias no es otra cosa que el recuerdo y la actualización de tal patrimonio de la Iglesia postconciliar.

Deseo que esta Carta resulte útil a las familias en la Iglesia y fuera de la Iglesia; que os sirva a vosotros, queridos Sacerdotes, en vuestro ministerio pastoral dedicado a las familias. Sucede un poco como con la Carta a los Jóvenes, de 1985, que dio inicio a una gran animación apostólica y pastoral de los jóvenes en todas las partes del mundo. De esta renovación son expresión las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en las parroquias, en las diócesis y a nivel de toda la Iglesia, como la desarrollada recientemente en Denver, en los Estados Unidos.

Esta Carta a las Familias es más amplia. Más rica y universal es, en efecto, la problemática de la familia. Preparando su texto, me he convencido una vez más de que el magisterio del Concilio Vaticano II, y en particular la Constitución Pastoral "Gaudium et spes", es una rica fuente de pensamiento y de vida cristiana. Espero que esta Carta pueda constituir para vosotros una ayuda no menor que para todas las familias de buena voluntad, a las cuales aquélla va dirigida.

Para una correcta aproximación a este texto convendrá volver a aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se lee que las primeras Comunidades "acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones" (Act 2,42). La Carta a las Familias no es tanto un tratado doctrinal cuanto, y sobre todo, una preparación y una exhortación a la oración con las familias y por las familias. Ésta es la primera tarea a través de la cual vosotros, queridos Hermanos, podéis iniciar o desarrollar la pastoral y el apostolado de las familias en vuestras Comunidades parroquiales. Si os encontráis ante la pregunta: "¿Cómo realizar las tareas del Año de la Familia?", la exhortación a la oración, contenida en la Carta, os indica en un cierto sentido la dirección más sencilla que hay emprender. Jesús ha dicho a los Apóstoles: "separados de mí no podéis hacer nada" (Jn 15,5). Por tanto, está claro que debemos "hacer con El"; es decir, de rodillas y en oración. "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt 18,20). Estas palabras de Cristo se traducen en cada comunidad mediante iniciativas concretas. De ellas se puede extraer un buen programa pastoral, un programa rico, aun con gran escasez de medios.

¡Cuántas familias rezan en el mundo! Rezan los niños, a los cuales pertenece en primer lugar el Reino de los cielos (cfr. Mt 18,2-5); gracias a ellos rezan no solamente las madres, sino también los padres, volviendo a encontrar, a veces, la práctica religiosa de la que se habían alejado. ¿Quizás no se experimenta esto con ocasión de la Primera Comunión? ¿Y no se advierte, quizás, cómo sube la "temperatura espiritual" de los jóvenes, y no solamente de ellos, con ocasión de peregrinaciones a santuarios? Los antiquísimos itinerarios de peregrinación en Oriente y Occidente, comenzando por aquéllos hacia Roma, Jerusalén y Compostela, hasta aquéllos hacia los santuarios marianos de Lourdes, Jasna Góra y otros muchos, se han convertido, a lo largo de los siglos, en ocasión de descubrimiento de la Iglesia por parte de multitud de creyentes y también ciertamente por parte de numerosas familias. El Año de la Familia debe confirmar, ampliar y enriquecer esta experiencia. Que vigilen sobre esto todos los Pastores y todas las instancias responsables de la pastoral familiar, de acuerdo con el Pontificio Consejo para la Familia, al cual está confiado este ámbito en la dimensión de la Iglesia universal. Como es sabido, el Presidente de este Consejo ha inaugurado en Nazaret el Año de la Familia en la Solemnidad de la Sagrada Familia, el 26 de diciembre de 1993.

3. "Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones" (Act 2,42). Según la Constitución "Lumen gentium", la Iglesia es la "casa de Dios (cfr. 1 Tim 3,15) en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu (cfr. Ef 2,19-22), tienda de Dios con los hombres (cfr. Ap 21,3)" (n. 6). De esta manera, la imagen "casa de Dios", entre las otras tantas imágenes bíblicas, es recordada por el Concilio para describir a la Iglesia. Por otra parte, tal imagen está, de alguna manera, está comprendida en todas las demás; está encerrada también en la analogía paulina del Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor 12, 13.27: Rom 12, 5), a la cual se refería Pío XII en su histórica encíclica; entra en las dimensiones del Pueblo de Dios, según las referencias del Concilio. El Año de la Familia es para todos nosotros una llamada a hacer todavía más de la Iglesia "casa en la que habita la familia de Dios".

Es una llamada, es una invitación que puede revelarse extraordinariamente fecunda para la evangelización del mundo contemporáneo. Como he escrito en la Carta a las Familias, la dimensión fundamental de la existencia humana, constituida por la familia, está seriamente amenazada desde varias partes por la civilización contemporánea. Y, sin embargo, éste "ser familia" de la vida humana representa un gran bien para el hombre. La Iglesia desea servirlo. El Año de la familia constituye, por tanto, una ocasión significativa para renovar "el ser familia" de la Iglesia en sus varios ámbitos.

Queridos hermanos en el sacerdocio, cada uno de vosotros encontrará seguramente en la oración la luz necesaria para saber cómo poner en práctica todo esto; vosotros, en vuestras parroquias y en los varios campos de trabajo evangélico; los Obispos en sus Diócesis; la Sede Apostólica respecto de la Curia Romana, siguiendo la Constitución Apostólica "Pastor bonus".

A pesar de algunas connotaciones (rilievi) de centralismo y de autocracia, la Iglesia, conforme a la voluntad de Cristo, se hace cada vez más "familia" y el esfuerzo de la Sede Apostólica se orienta a favorecer un crecimiento en este sentido. Lo saben bien los Obispos, que vienen en visita "ad limina Apostolorum". Sus visitas, tanto al Papa como a los Dicasterios, aunque conservando cuanto prescrito por la ley y exigido por el ordenamiento de la Iglesia, pierde cada vez más el antiguo sabor jurídico-administrativo. Se asiste cada vez más a un consolador clima de "intercambio de dones", según la Constitución "Lumen gentium" (n. 13). Los Hermanos en el Episcopado con frecuencia dan testimonio de ello durante nuestros encuentros.

Deseo en esta circunstancia aludir al Directorio preparado por la Congregación para el Clero y que precisamente hoy se entrega a los Obispos, a los Consejos prebiterales y a todo el presbiterio. Ello se contribuirá ciertamente a la renovación de la vida y del ministerio de los Sacerdotes.

4. La llamada a la oración con las familias y por las familias, queridos Hermanos, mira (riguarda) a cada uno de vosotros en un modo muy personal. Debemos la vida a nuestros padres y les debemos una deuda constante de gratitud. Con ellos, todavía vivos, o que ya pasaron a mejor vida, estamos unidos por un estrecho vínculo que el tiempo no puede destruir. Si bien debemos a Dios nuestra vocación, una parte significativa de ella ha de atribuirse también a ellos. La decisión de un hijo de dedicarse al ministerio sacerdotal, especialmente en tierras de misión, constituye un sacrificio no pequeño para los padres. Así fue también para nuestros seres queridos, los cuales, a pesar de todo, presentaron a Dios la ofrenda de sus sentimientos, dejándose guiar por la fe profunda, y nos seguieron luego con la oración, como hizo María con Jesús, cuando dejó la casa de Nazaret para ir a realizar su misión mesiánica.

¡Qué experiencia fue para cada uno de nosotros, y también para nuestros padres, para nuestros hermanos y hermanas y demás seres queridos el día de la Primera Misa! ¡Qué acontecimiento para las parroquias en las que fuimos bautizados y para los ambientes que nos vieron crecer! Cada vocación nueva hace a la parroquia consciente de la fecundidad de su maternidad espiritual; cuanto más frecuentemente sucede esto, tanto más grande es el aliento que se infunde en los demás. Cada sacerdote puede decir de sí mismo: "Soy deudor de Dios y de los hombres". Son numerosas las personas que nos han acompañado con el pensamiento y con la plegaria, como son numerosas las que acompañan con el pensamiento y la oración mi ministerio en la Sede de Pedro. Esta gran solidaridad orante es para mí fuente de fuerza. Sí, los hombres ponen su confianza en nuestra vocación al servicio de Dios. La Iglesia reza constantemente por las nuevas vocaciones sacerdotales, se alegra por su aumento, se entristece por la escasez en los lugares donde esto sucede, se entristece por la poca generosidad de las almas.

En este día renovamos cada año las promesas que van unidas al sacramento del Sacerdocio. Es grande el alcance de tales promesas. Se trata de la palabra dada al mismo Cristo. La fidelidad a la vocación edifica la Iglesia; cada infidelidad, por el contrario, es una dolorosa herida al Cuerpo místico de Cristo. Mientras nos recogemos hoy en torno al misterio de la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, imploramos al Sumo Sacerdote, que -como dice la Sagrada Escritura- fue fiel (cf. Heb 2,17), para que consigamos también nosotros mantenernos fieles. En el espíritu de esta "fraternidad sacramental" oremos unos por otros como sacerdotes. Que el Jueves Santo sea para nosotros una renovada llamada a cooperar con la gracia del Sacramento del Sacerdocio. Oremos por nuestras familias espirituales, por las personas confiadas a nuestro ministerio; oremos especialmente por aquellos que esperan de modo particular nuestra oración, que tanto necesitan. La fidelidad a la plegaria haga que Cristo sea cada vez más la vida de nuestras almas.

¡Oh gran Sacramento de la Fe, oh santo Sacerdocio del Redentor del mundo! Cuánto te estamos agradecidos, Señor, por habernos admitido a la comunión contigo, por habernos hecho una comunidad única entorno a ti, por permitirnos celebrar tu sacrificio incruento y ser ministros de los divinos misterios en todo lugar: en el altar, en el confesionario, en el púlpito, con ocasión de las visitas a los enfermos, en las aulas escolares, en las cátedras universitarias, en los despachos en que trabajamos. ¡Alabada sea la Trinidad Santísima! ¡Te saludo, Iglesia de Dios, que es el pueblo sacerdotal (cf. 1 Ped 2,9), el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, redimido en virtud de su preciosísima Sangre!

Vaticano, a 13 de marzo -domingo cuarto de Cuaresma- del año 1994, décimo sexto de Pontificado.