9. LA SANTA IGLESIA CATOLICA

Emiliano Jiménez Hernández

Páginas relacionadas

El Credo Simbolo de la fe de la Iglesia

9. LA SANTA IGLESIA CATOLICA

1. La Iglesia sacramento de salvación

2. Santa

3. Católica

4. Apostólica

1. LA IGLESIA SACRAMENTO DE SALVACION

El Credo, que profesamos, nos dice que el Espíritu

Santo, Espíritu de Cristo, actúa en la Iglesia y, por ella, en el mundo.

La Iglesia es el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la

acción del Espíritu Santo. Es más, la fe enraíza a la Iglesia en el

misterio de Dios Uno y Trino. Así es como nos la presenta el Concilio

Vaticano II, citando a San Cipriano: “La Iglesia es el pueblo reunido en

la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.[1]

Ya desde el comienzo la fe confesó que se entra en la

Iglesia por el bautismo “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo” (Mt 28,19).

El Espíritu Santo “que habló por los profetas”, sigue

actuando en la Iglesia, preparando la culminación del amor salvador del

Padre, manifestado en su Hijo Jesucristo. La Iglesia, el bautismo, el

perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna

son los frutos de esta acción del Espíritu, confesados y esperados en la

profesión de fe de los cristianos. En expresión de San Ireneo “Donde

está la Iglesia, ahí está el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu

de Dios está la Iglesia y toda gracia”.[2] O

como dice Tertuliano: “en las preguntas del bautismo, se añade

necesariamente la mención de la Iglesia, porque donde están los Tres,

ahí está también la Iglesia”.[3]

Erigido el Tabernáculo en el desierto, lo cubrió la

Nube (Nm 9,15-16)... También fue erigido sobre la tierra aquel

verdaderísimo Tabernáculo, es decir, la Iglesia, llena de la

gloria de Cristo. No otra cosa significa la Nube que cubría el antiguo

Tabernáculo. Cristo, en efecto, llenó con su gloria a la Iglesia,

resplandeciendo como fuego sobre los que estaban en la noche y en

tinieblas, cubriendo, al mismo tiempo, con la protección de su sombra y

rociando con las consolaciones celestes del Espíritu a los iluminados,

para quienes despuntó ya el día... Además, al partir la Nube también se

ponía en marcha el Tabernáculo y, junto con él, los hijos de Israel. La

Iglesia sigue por todas partes a Cristo, sin que la santa multitud de

los creyentes se separe jamás de Quien los llamó a la salvación.[4]

Lo importante en la Iglesia es el Don de Dios que

transforma al hombre en un ser nuevo, que él mismo no puede darse,

injertándole en una nueva comunidad que él sólo puede recibir como don.

El nuevo ser, fruto de la reconciliación con Dios por la sangre de

Jesucristo, nacido del bautismo, incorpora al creyente en la comunidad

de la Iglesia, que vive en la comunión con el Señor en la Eucaristía.

Esta comunión con el Señor engendra la comunión entre todos los que

“comen el mismo e idéntico pan”, haciendo de ellos un “único cuerpo”

(1Co 10, 17), un “único hombre nuevo” (Ef 2,15). Con gozo agradecido,

dice Teodoro de Mopsuestia:

He sido bautizado para ser miembro del gran Cuerpo

de la Iglesia, como dice San Pablo: “Hay un solo Cuerpo y un solo

Espíritu, igual que fuisteis llamados a la única esperanza de vuestra

vocación” (Ef 4,4). Cuando habla de Iglesia, no se refiere ciertamente

al edificio construido por los hombres -aunque éste recibe también el

nombre de iglesia, por la asamblea de los fieles que en él se celebra-,

sino que designa Iglesia a toda la asamblea de los fieles... Por el

bautismo, pues, espero ser uno de los hijos de la Iglesia o asamblea de

los fieles, que han merecido el nombre de Cuerpo de Cristo y han

recibido una santidad inefable. Los Padres llaman a esta Iglesia

santa, por la santidad que recibe del Espíritu Santo; la designan

católica, por comprender a cuantos en cualquier lugar y tiempo han

creído; afirman así mismo que es una, porque sólo aquellos, que

han creído en Cristo y recibirán los bienes futuros, constituyen la

única Iglesia santa.[5]

Este único cuerpo es el cuerpo eclesial de Cristo.

Nadie puede ser cristiano en solitario. Es imposible creer y abrirse al

Evangelio por sí mismo. Es preciso que alguien nos anuncie el Evangelio

y nos transmita (traditio) la fe. En la Iglesia se nos sella la

fe en el bautismo y ésta fe es sostenida con el testimonio de los

hermanos en la fe y con la Eucaristía.

La Iglesia y los sacramentos van siempre juntos, no

pueden existir separadamente. Una Iglesia sin sacramentos sería una

organización vacía. Y los sacramentos sin la Iglesia serían meros ritos

sin sentido. En la Iglesia, el bautismo, la penitencia y la Eucaristía

son como los pilares de su edificio, o mejor, su verdadera forma de

existencia.

La Iglesia es, pues,

sacramento de salvación.

En la Iglesia está visible el misterio salvador de Dios, hecho presente

en el mundo por Jesucristo y actualizado en el corazón de los fieles por

el Espíritu Santo (Ef 3,3-12; Col 1,26-27). Ser visible es una dimensión

esencial de la Iglesia; de otro modo no sería sacramento de la obra

salvífica de Jesucristo. Ella, en su forma concreta y hasta defectuosa,

es fruto y manifestación del misterio de salvación para el mundo.

El Credo califica a la Iglesia como santa. La Iglesia

es la escogida por Dios, predestinada a la heredad del Reino, gloriosa

como Esposa y Cuerpo de Cristo glorificado, habitada por el Espíritu

Santo, del que es Templo santo (Ef 2,21; 1Co 3,16-17; 2Co 6,16).

Jesucristo, “el Santo de Dios” (Mc 1,24), se entregó por la Iglesia,

para hacerla “santa e inmaculada” (Ef 5,27); sus miembros son “los

santos” (Hch 9,13.32.41; Rm 2,27; 1Co 6,1...).

Los creyentes constituyen el Israel de Dios (Hb

3-4.12; 1P 1,17). Jesús es su Pastor (Jn 10), como lo era Yahveh para su

pueblo escogido (Sal 23). Pero Jesús no sólo es pastor, El es también el

Templo de Dios entre los hombres (Jn 2,19-22), en el que congrega a los

elegidos, nacidos del “agua y del Espíritu” (Jn 3), que adoran a Dios

“en espíritu y en verdad”, pues poseen el “Don de Dios” (Jn 4) y se

nutren del “pan de vida” (Jn 6). De este modo los fieles son

transformados en “piedras vivas, que entran en la edificación de la casa

de Dios, dotados de un sacerdocio santo” (1P 2,5).

La Iglesia es santa. Es la nueva Eva, que nace del

costado abierto del nuevo Adán dormido en la cruz, Cristo. De su costado

traspasado brotan el agua y la sangre, el agua del bautismo que lava a

los fieles, que renacen como hijos de Dios, y la sangre de la

Eucaristía, en la que sellan su alianza eterna con Dios. Así la Iglesia

es la novia ataviada para las bodas con el Cordero (Ap 21,9ss), “con sus

vestidos lavados y blanqueados en la sangre del Cordero” (Ap 7,14),

Esposa fiel, porque su Esposo, Cristo, le ha hecho el gran don de su

Espíritu, que la santifica constantemente, la renueva y rejuvenece

perpetuamente, adornándola con sus dones jerárquicos y carismáticos,

coronándola con sus frutos abundantes (Ef 4,11-12; 1Co 12,4; Ga 5,22).[6]

Por el relato de la creación de Eva, sacada del

costado y de un hueso de Adán dormido, Cristo nos enseñó que Adán y Eva

eran figura suya y de la Iglesia, pues por la comunión de su carne nos

enseña que esta Iglesia ha sido santificada después del sueño de su

muerte... Después del sueño de su pasión, el Adán celeste, en el

despertar de su resurrección, reconoce en la Iglesia su hueso y su carne

(Gn 2,23), no ya creados del lodo y vivificados por el soplo (Gn 2,7),

sino alcanzando su perfección bajo el vuelo del Espíritu.[7]

Exultante canta San Agustín el nacimiento de la

Iglesia como Esposa de Cristo:

¡Suba nuestro Esposo al leño de su tálamo, suba

nuestro Esposo al lecho de su tálamo! ¡Duerma, muriendo, y se abra su

costado, para que salga la Iglesia virgen, para que, como Eva fue creada

del costado de Adán durmiente, así sea formada la Iglesia del costado de

Cristo pendiente de la cruz! Herido su costado, “al instante salió

sangre y agua” (Jn 19,34), es decir, dos sacramentos gemelos de la

Iglesia. Agua con la que la Esposa fue purificada (Ef 5,26);la sangre,

por la que recibió la dote. Duerme Adán, para ser creada Eva; muere

Cristo, para ser creada la Iglesia. Eva fue creada del costado de Adán

durmiente; muerto Cristo, la lanza le perforó el costado, a fin de que

brotasen los sacramentos, por los que se forma la Iglesia...

La santa Iglesia somos nosotros, los fieles

cristianos por la misericordia de Dios, esparcidos por toda la faz del

mundo. Es la Iglesia católica, verdadera madre nuestra (Ga 4,26.19; 1Ts

2,7-8) y Esposa verdadera del divino Esposo (2Co 11,2; Ef 5,24-32; Ap

21,2.9). ¡Honrémosla, es la Señora (2Jn 1) de tan excelente Señor! Con

ella usó su Esposo de singular benevolencia. La encontró siendo

prostituta y la hizo virgen. Todos los hombres eran adúlteros de corazón

(Ap 17,1-5; 18,3; 19,2; Os 2,4-9; 3,1; Ez 23,2-27; Mt 5,27s). Vino El e

hizo virgen a su Iglesia, la cual es virgen por la fe... Alguien dirá:

Si es virgen, ¿cómo es que da a luz hijos?; y si no da a luz, ¿para qué

hemos dado nuestro nombre para encontrar en su seno un nuevo nacimiento?

Respondo: Es virgen y madre a la vez, a imitación de María, Madre del

Señor. ¿Acaso María no fue Madre permaneciendo Virgen? Lo mismo la

Iglesia es madre y virgen. Y, pensándolo bien, ella es también madre de

Cristo, pues quienes reciben el bautismo son miembros de Cristo (1Co

12,27). Dando a luz a los miembros de Cristo, la Iglesia es del todo

semejante a María.[8]

La santidad de la Iglesia no alude primeramente a la

santidad de las personas, sino al don divino que crea la santidad en los

hombres pecadores que la forman. El Símbolo no llama a la Iglesia santa

porque todos y cada uno de sus miembros sean santos, es decir, personas

inmaculadas.[9]

La santidad de la Iglesia consiste en el poder por el que Dios obra la

santidad en ella dentro de la pecaminosidad humana. En Cristo, Dios, el

único santo, se ha unido definitivamente a los hombres en “alianza

eterna”. Esta alianza, que es fidelidad eterna, es un don de Dios, una

gracia que permanece a pesar de la infidelidad humana. Es expresión del

amor de Dios que no se deja vencer por el hombre. Dios es Dios y no

hombre (Os 11,9); es bueno y mantiene su fidelidad con el hombre, lo

asume continuamente como pecador, lo perdona, lo transforma, lo

santifica y lo ama.

El profeta Oseas desposó a una prostituta,

profetizando que “la tierra se había prostituido al alejarse del Señor”

(Os 1,2) y que, sin embargo, con tales hombres se habría complacido Dios

en formar la Iglesia, que sería santificada gracias a la unión

con su Hijo... En efecto, “cuando llegó la plenitud del tiempo” de la

libertad (Ga 4,4), el mismo Logos “lavó las manchas de las hijas de

Sión” (Is 4,4) al lavar con sus propias manos los pies de sus discípulos

(Jn 13,5-12), a fin de que, como al principio fuimos todos esclavos en

Adán y Eva, así al final de los tiempos, lavados de las manchas de la

“muerte”, lleguemos a la vida de Dios... En efecto, quien lavó los pies

a sus discípulos santificó y condujo a la santificación a todo el

Cuerpo.[10]

La prostituta Rahab (Jos 2,1-21; St 2,24-26; Hb

11,31), cuyo nombre significa “latitud”, es la Iglesia de Cristo,

reunida de entre los pecadores. Esta prostituta hizo subir a los

exploradores al terrado: los elevó hasta los excelsos sacramentos de la

fe. Pues ningún enviado por Jesús (Josué) se encuentra abajo y yace por

tierra, sino “en el terrado”; y no sólo él, sino que la misma

prostituta, que los recibió, recibió paga de profeta, siendo profeta al

decir: “ya sé que Dios os ha dado esta tierra”. La que antes era

prostituta e impía ahora está llena del Espíritu Santo,

confesando lo pasado, creyendo lo presente y profetizando lo futuro...

Ella puso en su casa un “cordón escarlata”, como signo por el que

la ciudad pudiera salvarse de la muerte. Ningún otro signo recibió sino

el “cordón escarlata”, del color de la sangre. Sabía que nadie puede

salvarse sino mediante la Sangre de Cristo. A la que antes era

prostituta le fue dado también esta orden: “Todos los que se encuentren

en tu casa se salvarán”; pero quien salga de tu casa, “su sangre

caiga sobre su cabeza”. Por tanto, quien quiera salvarse venga a la

Casa de la que antes fue prostituta, la Iglesia; venga a esta Casa

en la que se encuentra el signo de la redención: la Sangre de Cristo (Mt

27,25; Lc 2,34).[11]

Por este don, que nunca puede retirarse, la Iglesia

es siempre la santificada por Dios, la Iglesia santa en la que

indefectiblemente está presente entre los hombres la santidad del Señor.

Los fieles del Señor son siempre la vasija de barro, que hace

brillar la santidad del Señor: “para que se manifieste que este tesoro

tan extraordinario viene de Dios y no de nosotros” (2Co 4,7).

La Iglesia es santa porque es de Dios y no del mundo

(Jn 17,11.14-15). El Dios santo es fiel a la Iglesia y no la abandona a

los poderes del mundo (Mt 16,18); a ella ha unido indisolublemente a su

Hijo Jesucristo (Mt 28,20), gozando para siempre del don del Espíritu

Santo (Jn 14,26; 16,7-9). Como santa, la Iglesia o sus miembros, los

cristianos, son invitados a vivir lo que son: “sed santos”. Pero la

Iglesia santa comprende también a los pecadores; todos los días tiene

que rogar a Dios: “perdónanos nuestras deudas” (Mt 6,12): “la Iglesia

encierra en su propio seno a los pecadores y, siendo al mismo tiempo

santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de

la penitencia y de la renovación” (LG 8).

De aquí que también podemos referir a la Iglesia,

cuerpo eclesial de Cristo, la palabra de Jesús: “¡Dichoso el que no se

escandalice de mí!” (Mt 11,6p). La santidad de Cristo no era fuego que

destruía a los indignos ni celo que arrancase la cizaña que crecía con

el trigo. Por el contrario, su santidad se mostraba en el “comer con los

pecadores”, hasta hacerse “pecado”, “maldición” por los pecadores (2Co

5,21; Ga 3,13). Atrajo a los pecadores a sí, los hizo partícipes de sus

bienes y reveló así lo que era la “santidad de Dios”: en lugar de

condenación, amor redentor.

Según la parábola del Salvador sobre la red, que

“cuando está llena de peces es sacada a la orilla y los pescadores

recogen los buenos en cestos y tiran los malos” (Mt 13,48), conviene que

en la red de toda la Iglesia haya buenos y malos; pues, si ya todo ha

sido purificado, ¿qué dejamos para el juicio de Dios? Y, según otra

parábola, tanto el trigo como la paja se encuentran en la era hasta que

el trigo sea recogido en el granero de Cristo, separada de él la paja

por el “que tiene en su mano el bieldo, para limpiar su era, recogiendo

el trigo en su granero y quemando la paja en el fuego inextinguible” (Lc

3,17p). La “era” es la congregación del pueblo cristiano.[12]

¿No es la Iglesia, -se pregunta J. Ratzinger[13]-,

la continuación de este ingreso de Dios en la miseria humana? ¿No es la

continuación de la participación en la misma mesa de Jesús con los

pecadores? ¿No se manifiesta en la pecadora santidad de la

Iglesia la verdadera santidad de Dios, frente a las expectaciones

humanas de lo puro? ¿No se manifiesta en la Iglesia la verdadera

santidad de Dios, es decir, el amor que no se mantiene en la distancia

aristocrática de lo puro e inaccesible, sino que se mezcla con la

porquería del mundo para eliminarla? ¿Puede ser la Iglesia algo distinto

de este “cargar los unos con los pesos de los otros”, que nace de que

todos son sostenidos por Cristo?.

Lo propio de la Iglesia estriba en el consuelo de la

Palabra y de los Sacramentos que conserva en días buenos y en los

momentos de flaqueza. La Iglesia vive en los que en ella reciben el don

de la fe que es para ellos vida, que se renueva en el perdón y en la

Eucaristía, llevándoles así a pregustar la vida eterna. De este modo,

la Iglesia es santa porque el Señor le da graciosamente el don de la

santidad.[14]

La Iglesia, pues, es Iglesia de Dios, Pueblo de Dios,

plantación y heredad de Dios, grey, edificio, templo, casa de Dios,

familia de Dios; Iglesia de Jesucristo, Cuerpo de Cristo, Esposa de

Cristo; Templo del Espíritu Santo... (LG 6). Este ser

de Dios

hace de la Iglesia una comunidad de creyentes, comunión de los santos o

santificados. Ekklesía es, como expresa su mismo nombre, la

asamblea de Dios.

Desde San Ignacio de Antioquía, la Iglesia es llamada

católica.[15]

Frente a las sectas de herejes y cismáticos, la Iglesia se manifiesta

católica tanto en el tiempo: la misma siempre; como también en el

espacio: la misma en todos los lugares. Ella ha sido enviada a todo el

mundo para anunciar el Evangelio a toda criatura (Mc 16,15; Mt

28,19-20).

La Iglesia, esparcida por todo el mundo, recibió de

los Apóstoles y discípulos el Símbolo de la fe, que custodia

cuidadosamente en todas partes, como si habitase una sola casa,

creyéndolo todos como si tuviesen “una sola alma y un solo corazón” (Hch

4,32), proclamándolo, enseñándolo y transmitiéndolo concordemente, como

si fuese una sola boca. Las lenguas del mundo son diversas, pero

única y la misma es la potencia de la Tradición. Pues, cada

verdadera Iglesia, en todas las partes del mundo, tiene una única y

misma fe.[16]

La congregación o Ekklesía del Pueblo de Dios

está prefigurada desde el comienzo del mundo, con la creación del hombre

en la comunión y referencia mutua de Adán y Eva, como Imagen visible de

Dios en la tierra. Después del pecado, que destruye la comunión del

hombre con Dios y de los hombres entre sí, Dios comienza la congregación

de su pueblo con la vocación de Abraham como padre de un pueblo numeroso

como las estrellas del cielo (Gn 12,2; 15,5-6), pues él ha sido elegido

como bendición para todos los pueblos (Gn 12,3; 18,18; 22,18; Ga 3,8).

La acción de Dios contra el caos del pecado entre los hombres se

actualiza en la elección de Israel para ser pueblo y heredad de Dios en

medio de las naciones (Ex 19,5-6; Dt 7,6). Por su elección gratuita,

Israel es signo de la congregación final de todos los pueblos (Is 2,1-5;

Mi 4,1-4). A la infidelidad de Israel, que rompe la alianza con sus

prostituciones idolátricas (Os 1; Is 1,2-4; Jr 2...), Dios responde

anunciando por los mismos profetas la elección de un nuevo pueblo para

Sí (Jr 31,31-34).

Después de confesar la fe en la bienaventurada

Trinidad, confiesa creer en la Santa Iglesia Católica, que es “la

congregación de todos los santos”. Pues desde el principio del mundo,

tanto los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, tanto los profetas como los

Apóstoles, los mártires y todos los justos que existieron, existen y

existirán forman una Iglesia; pues, santificados por una fe y

trato, han sido designados por un Espíritu para formar un

Cuerpo, del que Cristo es la Cabeza.[17]

Este nuevo pueblo de Dios se edifica, como

construcción de Dios (1Co 3,9), sobre la piedra rechazada por los

constructores, pero convertida en piedra angular, Cristo Jesús (Mt

21,42p; Hch 4,11; 1P 2,7). Sobre este fundamento levantan los apóstoles

la Iglesia (1Co 3,11) y de El recibe firmeza y cohesión. Como

edificación de Dios es llamada “casa de Dios” (1Tm 3,15), en la que

habita “su familia”, habitación de Dios en el Espíritu (Ef 2,19-22),

“tienda” de Dios con los hombres (Ap 21,3), “templo santo” del que los

fieles son “piedras vivas” (1P 2,5), siendo piedras fundamentales los

Doce Apóstoles (Ap 21,12-14; Ef 2,20).

El verdadero fundamento de la Iglesia es la cruz y

resurrección de Jesucristo, sello de Dios a la Nueva Alianza (Mc 14,24;

Lc 22,20; 1Co 11,25; Jn 19,34):

Tú también serás “hijo del trueno” (Mc 3,17), si eres

hijo de la Iglesia. También a ti te dirá Cristo desde la cruz: “He ahí a

tu madre”, y dirá a la Iglesia: “He ahí a tu hijo” (Jn 19,26-27). ¡Sólo

comenzarás a ser hijo de la Iglesia cuando confieses que Cristo triunfa

desde la cruz! En efecto, todo el que se escandaliza de la cruz es un

judío, y no un hijo de la Iglesia; y quien la ve como una locura es un

pagano (1Co 1,23). Sólo quien, reconociendo la voz de Cristo triunfante,

la mira como una victoria, es un verdadero hijo de la Iglesia.[18]

Y finalmente, la Iglesia queda fundada

indestructiblemente con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés: la

Iglesia, vivificada con el Espíritu Santo, es el pueblo de Dios unido,

que congrega a todas las naciones, proclamándoles las maravillas de Dios

(Hch 2). Del Cenáculo, impulsada por el Espíritu, la Iglesia se extiende

por toda la tierra:

La Iglesia se llama Católica por su extensión en todo

el mundo, abierta a todos los hombres: reyes y vasallos, ignorantes y

sabios; ella sana y cura todo género de pecados y está adornada con toda

clase de dones... Se la llama Iglesia (Ekklesía=convocación),

pues convoca y congrega en la unidad a todos los hombres (Lv 8,3; Dt

4,10; Sal 34,18; 67,27). En la Iglesia resuena la alabanza de los santos

al Señor (Sal 149,1), “cuyo nombre es glorificado entre las naciones

desde donde sale el sol hasta su ocaso”(Ml 1,10-11)...

En esta santa Iglesia católica has renacido. Si

viajas por naciones extranjeras, no preguntes simplemente dónde está el

Kyriakón (el templo del Señor), pues también llaman así a sus

cavernas las sectas de los impíos; ni preguntes solamente dónde está “la

Iglesia”, sino dónde está “la Iglesia católica”. Este es el nombre

propio de esta santa Iglesia y Madre nuestra, que es también Esposa de

nuestro Señor Jesucristo, como está escrito: “como Cristo amó a la

Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Ef 5,25). Esta es, a la vez,

figura e imitación de la Jerusalén celestial, la libre y Madre de todos

nosotros, la que primero era estéril y ahora es Madre de muchos hijos

(Ga 4,26s; Ap 21,2-22,5)... Ella está en todo el orbe.[19]

La Iglesia es la comunidad de los creyentes que se

reúne como asamblea, que escucha la Palabra y la celebra en la acción de

gracias, experimentando la presencia salvadora de Dios en ella y, por

ello, acepta agradecida ser enviada al mundo para dar testimonio del

Evangelio a todos los hombres.

La Iglesia es, por tanto, la católica, la Iglesia

una, que vive en la unidad de sus miembros, por encima de sus

diferencias de edad, sexo, condición social e ideas. Es la Iglesia

local, reunida en torno al Obispo (LG 26) o en torno al presbítero

(n.28), que escucha la Palabra, celebra la Eucaristía, vive la unidad

del amor en el Espíritu Santo y la comunión con los Pastores, que viven

la comunión con Pedro, que mantiene la comunión y unidad con la Iglesia

universal.

La comunión de las Iglesias locales con la Iglesia

universal hace que cada una de ellas sea Iglesia católica, universal.

Este es el servicio del obispo de Roma que “preside la comunión de todas

las Iglesias extendidas por toda la tierra”. La unidad de la fe que

Pedro, como primer testigo de la resurrección (1Co 15,5; Lc 24,34), está

llamado “a confirmar” (Lc 22,32) para no “correr en vano” (Ga 1,18;

2,2-10); la fidelidad a la Palabra y la comunión en la mesa común de la

Eucaristía hacen de la Iglesia el signo de la presencia de Cristo

como Salvador del mundo.

Las palabras del Señor a Pedro (Mt 16,18-19; Jn

21,47) muestran que Cristo edifica su Iglesia sobre uno solo,

encomendándole que apaciente sus ovejas. Y aunque después de la

resurrección confiere el mismo poder a todos los Apóstoles (Jn

20,21-23), sin embargo, para manifestar la unidad decidió que el

origen de la unidad proviniese de uno solo. Cierto que los demás

Apóstoles eran lo que era Pedro. Pero se otorga el primado a Pedro para

manifestar que es una la Iglesia y la cátedra de Jesucristo... Esta

unidad de la Iglesia es prefigurada por el Espíritu Santo, cuando dice:

“Una sola es mi paloma, mi bella es la única de su madre, su preferida”

(Ct 6,8). Quien no conserva esta unidad, ¿creerá guardar la fe? Quien

resiste a la Iglesia, quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que

está fundada la Iglesia, ¿puede confiar que está en la Iglesia?... ¡Una

sola es la Madre, exuberantemente fecunda! De su seno nacemos, nos

alimentamos de su leche, vivimos de su espíritu. La Esposa de Cristo

sólo conoce una casa, guarda la inviolabilidad de un solo tálamo. Todo

el que se separa de la Iglesia se une a una adúltera, se aleja de las

promesas de la Iglesia y no logrará la herencia de Cristo. No puede

tener a Dios por Padre, quien no tiene a la Iglesia como Madre. Si pudo

salvarse alguno fuera del arca de Noé, lo podrá también quien esté fuera

de la Iglesia... No se descose ni rompe la túnica del Señor Jesucristo,

sino que la recibe íntegra y la posee intacta e indivisa quien se ha

vestido de la prenda de Cristo (Jn 19,23-24). ¡No puede tener la túnica

de Cristo quien rompe y divide la Iglesia de Cristo! (Jn 10,16; 1Co

1,10; Ef 4,2-3). Sólo los familiares que estaban dentro de la casa de

Rahab se salvaron (Jos 2,18-19).¡No hay otra casa para los creyentes que

la única Iglesia! No puede ser mártir quien no está dentro de la

Iglesia... El arca única de Noé fue figura de la Iglesia (1P 3,20-21)...[20]

La Iglesia, en cuanto católica, en cuanto una

visiblemente, en la multiplicidad y diversidad de sus miembros, responde

a la profesión de fe del Credo: la santa Iglesia católica. En un mundo

dividido por todo, la Iglesia es el signo y el instrumento de la unidad

que supera y une naciones, razas y diferencias sociales, culturales y

generacionales. Como “Iglesia doméstica” vive y celebra la unión en

Cristo en cada familia cristiana (LG 11). La unidad de la Iglesia

católica es fruto del único Espíritu, que hace de ella el Cuerpo de

Cristo. La unidad del Espíritu crea el vínculo entre los cristianos

dispersos por el mundo:

Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,

sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del

Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu,

como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido

llamados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que lo

transciende todo, lo penetra todo y lo invade todo (Ef 4,2-6).

¡Que formen parte del Cuerpo de Cristo, si quieren

vivir del Espíritu de Cristo! Hemos recibido el Espíritu Santo, si

amamos a la Iglesia, si estamos unidos por la caridad, si nos alegramos

del nombre y fe católica ¡Creámoslo, hermanos: se tiene el Espíritu

Santo en la medida en que se ama a la Iglesia! ¡Nada debe temer tanto un

cristiano como el ser separado del Cuerpo de Cristo! Pues, si lo fuese,

ya no sería su miembro ni sería vivificado por su Espíritu: “quien no

tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece” (Rm 8,9).[21]

Esta unidad hace que los creyentes en Cristo vivan

unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la

fracción del pan y en las oraciones (Hch 2,42; 4,32-35). Así la Iglesia

manifiesta a Jesucristo presente en ella para la salvación del mundo:

Como yo os he amado, así amaos los unos a los otros.

En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis los unos a

los otros (Jn 13,34-35).

Que sean uno, como Tú, Padre, en mí y yo en ti; que

ellos lo sean en nosotros para que el mundo crea que Tú me has enviado

(Jn 17,21-23)

El camino de los que pertenecen a la Iglesia,

-edificada sobre las “doce columnas” (Ef 2,20; Ap 21,14) que la

sostienen-, recorre todo el mundo, pues ella posee la sólida Tradición

de los Apóstoles, permitiéndonos así ver que una sola es la fe de todos,

pues todos creen en un solo Dios Padre, todos admiten la misma economía

de la encarnación del Hijo de Dios y reconocen el mismo don del

Espíritu, meditan los mismos preceptos, observan la misma forma de

organización de la Iglesia, esperan la misma venida del Señor así como

la salvación de todo el hombre, es decir, del alma y del cuerpo... Por

todo el mundo se manifiesta una sola y misma vía de salvación, pues la

Iglesia es “el candelero de las siete lámparas” (Ex 25,31.37; Ap

1,12-13.16.20; Flp 2,15), que lleva la luz de Cristo (Jn 8,12; 9,5; Mt

5,14-16).[22]

La Iglesia se confiesa apostólica, es decir, en

continuidad con los Apóstoles y con las comunidades fundadas por ellos.

Para ello goza de una triple garantía: una misma fe, símbolo de

comunión, transmitida en una fiel y continua

Tradición; una misma

Escritura, fiel al Canon de las Escrituras, que expresan la

revelación hecha por Jesucristo y predicada por sus Apóstoles; y una

jerarquía de sucesión apostólica. Los Apóstoles confiaron las

comunidades cristianas que fundaron a quienes hicieron depositarios de

su doctrina. La cadena ininterrumpida de Obispos garantiza la

continuidad apostólica.

La Iglesia recibió de los Apóstoles y de sus

discípulos la fe, de modo que la Tradición de los Apóstoles, manifestada

en todo el mundo, pueden verla en cada Iglesia quienes quieran ver la

Verdad, siéndonos posible enumerar los obispos establecidos por los

Apóstoles en las Iglesias y sus sucesores hasta nosotros...[23]

Como lo hicieron en Judea, los Apóstoles fundaron

Iglesias en cada ciudad, de las cuales las demás Iglesias recibieron el

esqueje de la fe y la semilla de la doctrina, y lo reciben aún para

poder ser Iglesias. Por esto son consideradas también apostólicas, en

cuanto son prole de las Iglesias apostólicas, de modo que todas estas

Iglesias, tan numerosas, no son otra cosa que la única Iglesia primitiva

fundada por los Apóstoles, de la que derivan, siendo así todas

primitivas y todas apostólicas, en cuanto todas son aquella única

Iglesia... Toda doctrina, pues, en sintonía con la de aquellas Iglesias,

matrices y orígenes de la fe, debe ser considerada verdadera, por

conservar lo que aquellas recibieron de los Apóstoles, éstos de Cristo y

Cristo de Dios.[24]

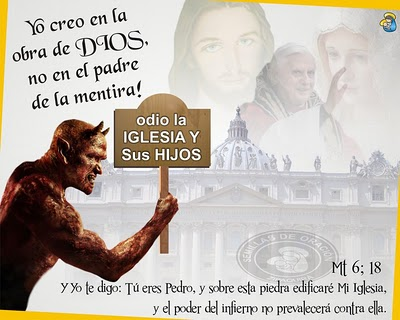

Esta comunión apostólica, unida a Pedro, -que

“preside en la caridad a todos los congregados”-[25],

goza de la promesa del Señor: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra

edificaré la Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra

ella” (Mt 16,18). No prevalecerán contra ella porque el Resucitado ha

comprometido su palabra: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el

fin del mundo” (Mt 28,20).

Simón Pedro proclama: “Tú eres el Cristo, el Hijo de

Dios vivo” (Mt 16,16-18). Esta fe es la base sobre la que descansa la

Iglesia. En virtud de esa fe “las puertas del infierno no prevalecerán

contra ella”; esta es la fe que tiene “las llaves del Reino de los

cielos”. Pedro es “bienaventurado” porque confesó a Cristo “Hijo de Dios

vivo”: en esta verdad está la revelación del Padre; en esta verdad está

la base de la Iglesia, en ella está la certeza de la eternidad; por esta

verdad se confirma en el Cielo lo que ella decide en la tierra.[26]

Jesús, tras su bautismo, comienza el anuncio del

Reino con la vocación de los primeros apóstoles, destinados a continuar su

obra (Mc 1,16-20). Esta primera llamada la completa con la elección de los

Doce (Mc 3,13-19), constituyéndolos apóstoles “para estar con El” y

enviarles a anunciar la Buena Nueva del Reino, con poder de expulsar

demonios (Mc 6,7-13): es la misma misión de Cristo, que “recorrió toda

Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios” (Mc 1,39).

Los Apóstoles continúan esa misión, pues “es preciso que el Evangelio sea

predicado a todas las gentes” (Mc 13,10). El tiempo de la predicación del

Evangelio es el tiempo de la Iglesia:

Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.

Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os

he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin

del mundo (Mt 28,18-20; Mc 16,15-20; Lc 24,47-48; Hch 1,8).

Los Apóstoles han sido constituidos “testigos de

Cristo en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la

tierra” (Hch 1,8; Ef 2,20; Ap 21,14). La historia de los Hechos de los

Apóstoles narra el cumplimiento de esta palabra, el difundirse del

Evangelio, concluyendo con la llegada a Roma del “Apóstol de las gentes”.

Con ello queda asegurada la irradiación del Evangelio a todo el mundo.

La Iglesia vive para la misión. No es fin para sí

misma. Es un pueblo en camino, itinerante en sus enviados a anunciar el

Evangelio hasta los extremos de la tierra. Vive en este mundo en la

diáspora, en exilio, sin hogar permanente (St 1; 1P 1,1; 2,11; Hb 3,7-4,11;

11,8-16.32-34). Así pasa por el mundo haciendo presente a Jesucristo

Profeta, Sacerdote y Rey para los hombres.

La Buena Noticia es el anuncio del Reino, como

realidad presente en Jesucristo, pero encaminada a su culminación futura en

la Iglesia y mediante la Iglesia (Mt 5-7). Para este anuncio Jesús instruye

a sus Apóstoles (Mt 9,35-10,42). En las parábolas del Reino (Mt 13) aparece

ya la Iglesia en misión.

La Iglesia es el

campo en el que se siembra la

Palabra, como germen del Reino, pero en el que crece la cizaña con el trigo

hasta el final; la Iglesia es igualmente la red que recoge toda clase

de peces, en vistas al juicio que separará los buenos de los malos. En la

pequeñez de la semilla escondida bajo tierra, como

grano de mostaza,

o la levadura que desaparece en la masa, la Iglesia encierra un

tesoro, como

perla preciosa, que es capaz de hacer fermentar toda

la masa o de cobijar a todos los hombres. Merece la pena venderlo todo por

ella, por ser “discípulo del Reino”. La vida de los discípulos es una

novedad de solicitud, amor en la verdad, comunión con Dios y perdón mutuo

(Mt 18). Esta vida, en Cristo, es la garantía de la bendición final: “Venid,

benditos de mi Padre, recibid en herencia el Reino preparado para vosotros

desde la creación del mundo” (Mt 24-25).

En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia,

confortada por la presencia de Cristo, camina en el tiempo hacia la

consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. En este

caminar procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la

Virgen María, su Madre y modelo. Con María y como María vive el misterio de

Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación.[27]

[6] La Iglesia Esposa de Cristo: Jl 2,15-16; Jr

16,9; Sal 18,6-7; Ap 21,9-11; Jn 3,28-28; Jos 5,13-15; Ex 3,2-6; Jn

1,26-27; Lc 12,35-37; Ap 19,6-7; Cfr SAN CIPRIANO, Testimonios

II,19.