SAN BRUNO - MELODIA DEL SILENCIO: 10. ESCALA ESPIRITUAL

Emiliano Jiménez Hernández

Contenido

10. ESCALA ESPIRITUAL

a) Los cuatro

peldaños de la escala espiritual

b) De la lectura a la

meditación

c) De la meditación a la

oración

d) De la oración a la

contemplación

e) El Esposo

oculta su rostro para ser más deseado

f) Los celos del Esposo

a) Los

cuatro peldaños de la escala espiritual

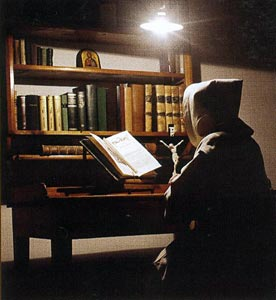

Guigo I escribe las Consuetudines, recogiendo las costumbres de la Cartuja.

Luego, después de él, Guigo II, prior de la Gran Cartuja hacia el año 1174,

recogiendo el espíritu de Bruno, en una carta a su amigo Gervasio, describe

la escala que lleva a la contemplación, como ejercicio espiritual de los

monjes. Esta carta es un breve pero preciso tratado sobre la oración de los

cartujos. Este escrito, atribuido a veces a San Agustín o a San Bernardo,

lleva el título de Scala claustrale. Guigo lo presenta así:

Un día, durante el trabajo manual, mientras pensaba en los ejercicios del

hombre espiritual, vi de improviso cuatro escalones: la lectura, la

meditación, la oración, la contemplación. Esta es la escala por la que los

monjes se elevan de la tierra al cielo. Su parte inferior se apoya en la

tierra, mientras que la superior penetra las nubes y escruta los secretos

del cielo. La lectura es la aplicación del espíritu a las Sagradas

Escrituras. La meditación es la cuidadosa búsqueda de una verdad oculta, con

la ayuda de la razón. La oración es un dirigir devotamente el corazón hacia

Dios, para alejar el mal y obtener el bien. La contemplación es la elevación

a Dios del alma extasiada en la sabrosa dulzura que experimenta de los goces

eternos.

El alma, al dedicarse a la oración mental, pasa de la lectura de un texto

sagrado o simplemente espiritual, a la meditación, que es una silenciosa y

afectiva reflexión sobre el texto leído, y así empieza poco a poco a

entregarse a la oración, en la que pide a Dios que la llene de su gracia

contemplativa. La lectura consiste en la aplicación atenta a las Escrituras

con entrega del espíritu. La meditación es la investigación que hace la

mente para descubrir la verdad oculta en la palabra de la Escritura. La

oración es la ferviente inclinación del corazón a Dios, implorando su

misericordia. La contemplación consiste en mantener la mente elevada en

Dios, gustando las alegrías de la dulzura eterna.

La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada, la meditación la

descubre, la oración la pide y la contemplación la experimenta. El mismo

Señor dice: "Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá" (Mt 7,7). Buscad

leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y se os abrirá en la

contemplación. La lectura pone la comida en la boca, la meditación la

mastica, la oración la saborea y la contemplación es esta misma dulzura, que

alegra y recrea. La lectura se queda en la corteza, la meditación penetra en

la pulpa, la oración es la petición llena de deseo y la contemplación

consiste en permanecer en el goce de la dulzura alcanzada.

Los cuatro peldaños se relacionan entre sí, precediendo uno a otro tanto en

el orden temporal como causal. Primeramente, como fundamento, está la

lectura que, ofreciendo la materia, te conduce a la meditación. La

meditación escruta con diligencia lo que hay que desear y, excavando, halla

el tesoro y lo muestra. Pero, como por sí misma no puede alcanzarlo, nos

envía a la oración. La oración, elevándose con todas sus fuerzas hasta el

Señor, implora el tesoro que desea, la suavidad de la contemplación. Cuando

ésta acontece, recompensa todo el trabajo de las tres anteriores,

embriagando al alma sedienta con el rocío de la dulzura celestial.

La lectura es un ejercicio exterior, la meditación una comprensión interior,

la oración es un deseo, la contemplación es la superación de todo deseo. El

primer peldaño es del que empieza, el segundo del que avanza, el tercero de

los devotos y el cuarto de los bienaventurados.

La lectura sin la meditación es árida; la meditación sin la lectura es

errónea; la oración sin la meditación es tibia; la meditación sin la oración

es infructuosa; la oración hecha con fervor permite alcanzar la

contemplación; la contemplación sin la oración es más bien rara y milagrosa.

Dios, cuyo poder no tiene límite y cuya misericordia sobrepasa todas sus

obras, algunas veces suscita hijos de Abraham de la piedras, obligando a

consentir a su voluntad a corazones duros y que oponen resistencia y así,

como se dice vulgarmente, arrastra al buey por los cuernos. Pródigo de amor,

a veces, se introduce en el corazón sin ser llamado. Esto, aunque sucedió

alguna vez a alguien, como a san Pablo y a algunos otros, sin embargo

nosotros no debemos, por ello, pretender las cosas divinas, como tentando a

Dios, sino que debemos hacer lo que nos corresponde a nosotros, es decir,

leer y meditar la ley de Dios y suplicar que sea él mismo quien venga en

ayuda de nuestra debilidad y vea nuestra imperfección. Así nos lo enseña el

Señor, al decirnos: "Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os

abrirá" (Mt 7,7). Y en otra ocasión nos dice que ahora el reino de los

cielos padece violencia y sólo los violentos lo arrebatan (Mt 11,12).

Estos peldaños están, pues, concatenados entre sí y se prestan un servicio

recíproco, de tal modo que los primeros sin los siguientes sirven de poco o

nada, y los siguientes sin los precedentes no se pueden alcanzar nunca o

raramente. En efecto, ¿de qué sirve ocupar el tiempo en la lectura

continuada, tener siempre en la mano la Escritura o vidas y escritos de

santos, si no es para extraer su jugo, rumiándolos y masticándolos, para

que, ingiriéndolos, los enviemos hasta lo más íntimo del corazón, de modo

que a su luz consideremos diligentemente nuestra vida y tratemos de realizar

aquellas mismas cosas que nos gusta escuchar?

Pero, ¿cómo reflexionaremos sobre estas cosas o cómo estaremos atentos a no

traspasar, meditando cosas vanas e inútiles, los límites fijados por los

santos padres, si no somos antes instruidos sobre ello por la lectura o por

la escucha? La escucha pertenece de algún modo a la lectura. Por eso solemos

decir que hemos leído, no sólo aquellos libros que hemos leído por nosotros

mismos, sino también aquellos que hemos escuchado de los maestros.

Del mismo modo, ¿qué aprovecha al hombre el ver por la meditación lo que

tiene que hacer, a no ser que, con la ayuda de la oración y de la gracia de

Dios, esté en grado de vivirlo? Pues, ciertamente, todo buen regalo, todo

don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces (Sant 1,17), sin el

cual nada podemos hacer. El mismo hace todo en nosotros, aunque no sin

nosotros, pues "somos cooperadores de Dios", como dice el Apóstol (1Cor

3,9). Dios quiere que le ayudemos y que, cuando viene y llama a la puerta,

le abramos lo profundo de nuestra voluntad y le demos nuestro

consentimiento. Este consentimiento exigía el Señor de la Samaritana, cuando

le decía: "Llama a tu marido". Es como si le dijera: Te quiero infundir la

gracia, tú aplica tu libre albedrío. Requería de ella la oración cuando le

decía: "Si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber,

entonces tú le pedirías a él agua viva". Habiendo oído esto, la mujer,

instruida como por la lectura, meditó en su corazón que tener esta agua era

bueno y útil para ella. Encendida, pues, por el deseo de tenerla, se volvió

a la oración e imploró: "Señor, dame de esa agua para que no tenga ya más

sed ni tenga que venir aquí a sacarla (Jn 4,6-10).

He aquí cómo la escucha de la Palabra de Dios y la subsiguiente meditación

de la misma incitaron a la mujer a la oración. Y ¿cómo hubiera podido ser

solícita en pedir si antes no la hubiera encendido la meditación? O ¿de qué

le hubiera valido la meditación, si lo que ésta le mostraba como apetecible,

no lo hubiera implorado la oración? Por lo tanto, para que la meditación sea

provechosa es necesario que siga la oración fervorosa, cuyo efecto será la

dulzura de la contemplación.

b) De la lectura a la

meditación

Un ejemplo, entre muchos, aclara esta graduación y relación entre los cuatro

peldaños. En la lectura escucho "Bienaventurados los limpios de corazón,

porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8). He aquí una palabra breve, pero suave y

llena de resonancias, ofrecida como un racimo de uvas para alimento del

alma. Ante ella el alma se dice: aquí puede haber algo bueno para mí,

entraré de nuevo en mi corazón e intentaré, si me es posible, comprender y

encontrar esa limpieza de corazón. Esta, en efecto, es algo precioso y

deseable, alabada en tantos pasajes de la Escritura. A quien la posee se le

llama dichoso y se le promete la visión de Dios, es decir, la vida eterna.

Buscando la limpieza de corazón, empieza a masticar y triturar esta uva,

como si la pusiera en el lagar. Movido por el deseo de comprenderla,

estimula su mente para que indague en qué consiste y cómo puede conseguir

esa pureza de corazón tan preciosa y deseable.

Así pasa a la meditación atenta, que no se queda fuera ni permanece en la

superficie, sino que da un paso adelante, penetrando en el corazón y

escrutando cada palabra en detalle. Considera que no se dice:

Bienaventurados los limpios de cuerpo, sino de corazón, porque no basta con

tener las manos limpias de malas acciones, si nuestra mente no está limpia

de malos pensamientos y nuestro corazón de malos deseos. Esto lo confirma el

profeta, que dice: "¿Quién subirá al monte del Señor? o ¿quién habitará en

su templo santo? El que tiene manos inocentes y puro corazón" (Sal 23,3-4).

Tanto deseaba el mismo profeta la pureza de corazón que, en la oración,

pedía: "Crea en mí, oh Dios, un corazón puro" (Sal 50,12). Y también dice:

"Si hubiera visto iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado"

(Sal 65,18).

En la meditación se siguen enlazando citas, que se atraen unas a otras,

aclarándose entre sí. Así pasa a ver la solicitud del bienaventurado Job en

la custodia de su corazón, que dice: "He hecho con mis ojos el pacto de no

mirar doncella alguna" (Job 31,1). Mira qué violencia no se hacía este santo

hombre que cerraba los ojos para no mirar ninguna vanidad, que tal vez,

después de vista por imprudencia, pudiera involuntariamente desearla.

Después de haber considerado estas y otras cosas semejantes acerca de la

pureza del corazón, la meditación empieza a pensar en el premio, o sea, cuán

glorioso y deleitable es ver el rostro deseado del Señor, el más hermoso de

los hijos de los hombres; no ya rechazado y despreciado, ni con la

apariencia con que le revistió su madre la Sinagoga, sino con la túnica de

la inmortalidad y coronado con la diadema con que le coronó su Padre el día

de la resurrección y de la gloria, día que hizo el Señor. Así el alma piensa

que en aquella visión tendrá la saciedad de la que habla el profeta: "Me

saciaré cuando aparezca tu gloria" (Sal 16,15).

¿Ves cuánto jugo brota de un racimo de uvas tan pequeño, cuánto fuego sale

de esta chispa, cuánto se dilata, bajo el yunque de la meditación, la exigua

masa de "bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a

Dios?". Y ¡cuánto más se podría dilatar aún si se aplicara a ello uno más

experto! Pues intuyo que el pozo es profundo, mas yo soy todavía un aprendiz

sin experiencia y con dificultad he podido recoger estas pocas cosas.

c) De la meditación a la

oración

Inflamada el alma por estas ascuas, estimulada por estos deseos, roto el

frasco de alabastro, empieza a presentir la suavidad del perfume, aún no por

el gusto, sino como si dijéramos por el olfato, por el que barrunta cuán

agradable sería experimentar esa pureza, que ya en la meditación intuye

llena de gozo. ¿Pero qué puede hacer? Se abrasa en el deseo de poseerla,

pero no encuentra en sí el modo de alcanzarla. Y cuanto más la busca, más

sed tiene de ella. Por ello, mientras se entrega a la meditación, siente un

dolor particular, pues la meditación le acrecienta la sed de la dulzura que

la pureza de corazón encierra, pero no es capaz de gustarla por sí misma.

Pues el gusto de esa dulzura no se halla en la lectura o meditación, sino

que ello es un don de lo alto. En efecto, leer o meditar es común a buenos y

malos. Y los mismos filósofos paganos, por su razón, descubrieron en qué

consiste la esencia del verdadero bien, pero, habiendo conocido a Dios, no

le dieron gloria como a Dios (Rm 1,21) y, fiados presuntuosamente de sus

fuerzas, decían: "La lengua es nuestro fuerte, nuestros labios por nosotros,

¿quién va a ser dueño nuestro? (Sal 11,5). Así, no merecieron recibir lo que

alcanzaron a ver. Se perdieron en la vanidad de sus pensamientos (Rm 1,21),

y toda su sabiduría se hizo vana (Sal 106,27); era la sabiduría que procedía

del estudio de las disciplinas humanas, no el espíritu de sabiduría, el

único que da la verdadera sabiduría, es decir, el conocimiento sabroso que

alegra y recrea con un goce inestimable al alma a la que se le concede. De

esta sabiduría está escrito: "La sabiduría no entrará en un espíritu malo"

(Sb 1,1).

Esta sabiduría procede solamente de Dios. En efecto, el Señor ha concedido a

muchos la tarea de bautizar, pero el poder y la autoridad de perdonar los

pecados en el bautismo se lo ha reservado a sí mismo. Por eso Juan dice: "El

es quien bautiza" (Jn 1,33). Así también podemos decir de él: él es quien da

sabor a la sabiduría y la hace gustosa para el alma. La palabra se ofrece

ciertamente a muchos, pero la sabiduría del Espíritu a muy pocos. Dios la

distribuye a quien quiere y como quiere. Viendo, pues, el alma que por sí

sola no puede alcanzar esa dulzura deseada y que cuanto más se eleva hacia

ella con el pensamiento más lejano está Dios (Sal 63,7-8), entonces se

humilla y se refugia en la oración, suplicando: Señor, que no te dejas ver

sino por los limpios de corazón, leyendo he indagado, meditando he buscado

cómo se pueda adquirir la verdadera pureza de corazón, para poderte conocer,

gracias a ella, al menos un poco: "Busqué tu rostro, Señor, tu rostro

busqué" (Sal 26,8). Largamente he meditado en mi corazón y, en mi

meditación, se ha encendido un fuego y un gran deseo de conocerte (Sal

38,4). Cuando rompes para mí el pan de la Sagrada Escritura, en la fracción

del pan hay un gran conocimiento (Lc 24,30-31), pero, cuanto más te conozco,

más deseo conocerte, no ya en la corteza de la letra, sino en el sentido de

la experiencia. Y esto no te lo pido, Señor, por mis méritos, sino por tu

misericordia. Confieso que soy indigno y pecador, pero también los perritos

comen las migas que caen de la mesa de sus señores (Mt 15,27). Dame, Señor,

una prenda de la herencia futura, una gota al menos de la lluvia celeste con

la que pueda apagar mi sed, porque me abraso de amor.

Esta es una oración que brota de lo hondo del alma. Es la oración hecha a

puertas cerradas, en lo secreto, donde Dios mira y escucha. Es una oración

sin palabras, hecha más con gemidos que con discursos vanos. Orar en

público, buscando el aprecio de los hombres, puede engañar a los hombres,

pero no a Dios, que escucha el susurro del corazón. La sinceridad alcanza a

Dios; la simplicidad del corazón conmueve a Dios; la ciencia, en cambio, o

los discursos pomposos no son gradas de la escala que toca la cima del

cielo. Santa Teresa, maestra de la oración, dice: "El alma no crece en

santidad pensando mucho, sino amando mucho".

d) De la oración a la

contemplación

Con estos y otros encendidos pensamientos el alma inflama su deseo y muestra

así su amor. Con estos encantos llama a su esposo. Los ojos del Señor están

sobre los justos y sus oídos están atentos a las oraciones (Sal 33,16); no

espera siquiera a que la oración haya terminado, sino que, interviniendo en

el curso de ella, se apresura a entrar en el alma que lo busca con deseo. El

esposo se apresura a encontrarse con la esposa, bañado por el rocío de la

dulzura celeste y el perfume de ungüentos preciosos. Recrea así al alma

fatigada, sostiene a la que está sedienta, nutre a la que tiene hambre, le

hace olvidar todas las cosas de la tierra, la vivifica haciéndola olvidarse

maravillosamente de sí y, embriagándola, la hace sobria. Y, así como en

algunos actos carnales la concupiscencia de la carne vence al alma hasta

hacerla perder el uso de la razón, haciendo al hombre completamente carnal,

del mismo modo, en esta contemplación superior, los movimientos de la carne

quedan suspendidos y absorbidos por el alma, de tal modo que la carne no

contradice en nada al espíritu y el hombre se hace casi completamente

espiritual.

La oración es como un llamar a la puerta: "Llamad y se os abrirá". Sí, a

quien llama se le abre; pero se le abre para que entre dentro. Y, una vez

dentro, se cierra la puerta. La súplica, la vigilancia, la espera se acaba y

el hombre siente la quemadura interior, que le abrasa y le desliza hacia el

misterio, donde se hunde, como perdido en el silencio interior. Tras la

puerta deja de ser dueño de sí mismo y de sus pasos; es conducido donde no

sabe y por donde no sabe. Abandonado en las manos de Dios, traspasa las

esferas sensibles. Las palabras humanas ya no sirven en el mundo de lo

inefable; los sentidos no sienten, no reconocen nada. Es un despertar al

asombro, con el gozo del fuego y de la nieve que hiela y quema. Perdida la

vida, se halla la vida. Es una muerte gozosa que sabe a vida. La muerte es

vida y la oscuridad es "la luz que nos hace ver la luz".

La oración silenciosa parte de las riberas de la palabra. Pero en un

determinado momento, no elegido, se quiebra la palabra y aparece el

silencio. Es el silencio al filo de la palabra, que se rompe y se hace

trueno ensordecedor. El desposeimiento del tiempo y del espacio se hace

palpable, aunque nunca asible. Y del silencio brota otra palabra, una

palabra bañada de lágrimas de gozo; una palabra que es canto de alabanza y

de nostalgia de la experiencia vivida.

Pero, Señor, ¿cómo sabremos cuándo haces esto? ¿Cuál es la señal de tu

llegada?¿Acaso son los suspiros y las lágrimas los testigos y mensajeros de

esa consolación y alegría? Si es así, se trata de una señal nueva e

inusitada; pues, ¿qué relación existe entre la consolación y los suspiros?,

¿entre la alegría y las lágrimas? ¿Pero es que se les puede llamar lágrimas

y no más bien abundancia desbordante del rocío interior y ablución del

hombre exterior? Así como en el bautismo, con una ablución externa se

representa e indica una purificación interna del hombre, así aquí, a la

inversa, la purificación interior precede a la ablución exterior. ¡Felices

lágrimas que lavan las manchas interiores y extinguen los incendios de los

pecados! Bienaventurados los que lloran así, porque reirán (Mt 5,5).

Reconoce, alma mía, en estas lágrimas a tu esposo, abraza al que deseas.

Embriágate ahora de este torrente de placer, sáciate de la leche y miel de

esta ubre de consolación. Los gemidos y las lágrimas son los pequeños

regalos, estupendos y reconfortantes, que te ha dado tu esposo. Con estas

lágrimas pone ante ti una bebida sobreabundante. Estas lágrimas son tu pan

día y noche; son el pan que reconforta el corazón del hombre; son lágrimas

más dulces que el panal de miel.

Señor Jesús, si tan dulces son estas lágrimas suscitadas por el recuerdo y

el deseo de ti, ¡cuán dulce será el gozo de la plena visión de ti! Si es tan

dulce llorar por ti, ¡cuán dulce será gozar de ti! Pero, ¿por qué proferimos

en público estos secretos coloquios? ¿Por qué tratamos de expresar, con

palabras comunes, sentimientos inefables e inenarrables? Los que no han

gustado tales cosas no pueden entenderlas, a menos que las lean expresamente

en el libro de la experiencia, amaestrados por la misma Unción divina. De

otro modo, la letra exterior no sirve de nada al lector. Poco sabor tiene la

lectura de la letra externa si no toma el sabor interno de su propio

corazón.

e) El

esposo oculta su rostro para ser más deseado

¡Oh alma!, hemos prolongado mucho la conversación. Sería bueno quedarnos

aquí, contemplando con Pedro y Juan la gloria del esposo, y permanecer largo

tiempo con él, y plantar, si él quisiera, no ya dos ni tres tiendas (Mt

17,1-4), sino una en la que estuviéramos juntos y gozáramos juntos. Pero el

esposo ya está diciendo: "Déjame que ya viene la aurora" (Gn 32,27 ), ya has

recibido la luz de la gracia que deseabas. Habiéndole dado su bendición,

herido el nervio femoral y cambiado el nombre de Jacob en Israel (Gn

32,25-31), el esposo tan largamente deseado se aleja por un poco,

desapareciendo rápidamente. Se oculta tanto en lo referente a la visión como

en lo referente a la dulzura de la contemplación, pero permanece presente

como guía.

Pero no temas, esposa, no desesperes, no te consideres despreciada, si por

un poco el esposo te oculta su rostro. Eso contribuye a tu bien. De su

venida y de su alejamiento sacas ventaja. Viene a ti y también se retira.

Viene para consolarte y se retira por prudencia, para que la magnitud de la

consolación no te ensoberbezca, no sea que al tener siempre junto a ti al

esposo, empieces a despreciar a las compañeras y atribuyas esa continua

visita no ya a la gracia, sino a la naturaleza. Pues el esposo concede esta

gracia a quien quiere y cuando quiere; nunca se la posee por derecho

hereditario. Un proverbio popular dice que la excesiva familiaridad engendra

desprecio. Se aleja, pues, para no ser despreciado al ser demasiado asiduo;

y para que, al estar ausente, sea más deseado; y , deseado más ávidamente,

sea buscado; y, buscado por largo tiempo, sea finalmente hallado con más

gozo.

Además, si nunca faltara, esta consolación, que es enigmática y parcial en

relación con la futura gloria que se revelará en nosotros, tal vez nos

creyéramos que ya tenemos aquí una ciudad permanente y buscaríamos menos la

futura. Por tanto, para que no consideremos el exilio como patria, la prenda

como el premio último, el esposo viene y se va, trayendo unas veces

consolación y otras dejando todo nuestro lecho convertido en enfermedad. Por

un poco nos permite gustar lo suave que es, pero, antes de que lo podamos

experimentar hasta el fondo, desaparece. De este modo, revoloteando con alas

desplegadas sobre nosotros, nos estimula a volar. Es como si dijera: Ya

habéis gustado por un poco lo dulce y suave que soy, pero si queréis

saciaros hasta el fondo de esta dulzura mía, corred tras de mí al olor de

mis perfumes, levantando el corazón allí donde yo estoy a la derecha de Dios

Padre. Allí me veréis, no como en un espejo, confusamente, sino cara a cara,

y vuestro corazón gozará plenamente, y vuestra alegría nadie os la podrá

quitar.

f) Los celos del Esposo

Pero, ten cuidado, esposa. Cuando se ausenta el esposo, no se va lejos y,

aunque tú no le ves, él te ve siempre. Está lleno de ojos, por delante y por

detrás. Nunca puedes esconderte de él. Tiene, además, en torno a él, como

mensajeros, espíritus atentísimos para ver cómo te comportas en la ausencia

del esposo, y para acusarte ante él si hallan en ti signos de lascivia y de

ligereza. Este esposo es el típico celoso. Si por casualidad recibes a otro

amante, si tratas de agradar a otros, inmediatamente se apartará de ti y se

unirá a otras jóvenes.

Este esposo es delicado, noble y rico, bello de aspecto más que ningún otro

entre los hijos de los hombres y, por lo tanto, no desea tener más que una

esposa. Si ve en ti una mancha o una arruga, inmediatamente apartará de ti

sus ojos. Pues no soporta ninguna impureza. Sé, pues, casta, llena de pudor

y humilde, de manera que merezcas recibir a menudo la visita de tu esposo.

El hombre está tanto más cercano a Dios cuanto más alejado se halle del

primer peldaño. Pero, ¡ay, frágil y miserable condición humana! Con la ayuda

de la razón y los testimonios de las Escrituras vemos claramente que la

perfección de la vida cristiana se contiene en estos cuatro peldaños y que

el hombre espiritual debe ejercitarse en todos ellos. Pero, ¿quién es el que

camina por este sendero de la vida? ¿Quién es y lo alabaremos? El quererlo

es de muchos; el lograrlo, de pocos.

Cuatro son las causas que nos apartan normalmente de estos peldaños: una

necesidad inevitable, la utilidad de una buena acción, la debilidad humana y

la vanidad del mundo. La primera es inexcusable, la segunda es tolerable, la

tercera es miserable y la cuarta, culpable. Pues a quienes les aparte de su

santo propósito esta última causa, mejor les fuera no conocer la gloria de

Dios que, después de conocerla, retroceder. En efecto, ¿que excusa puede

tener éste? El Señor con toda justicia le podrá decir: "¿Qué más pude hacer

por ti que no hice? (Is 5,4). No existías y te creé; pecaste, haciéndote

esclavo del diablo, y te redimí. Corrías con los impíos en el circuito del

mundo y te elegí. Te concedí gracia en mi presencia y quise hacer en ti mi

morada, pero tú me despreciaste y, no sólo has rechazado mis palabras, sino

a mí mismo, caminando tras tus concupiscencias.

Dios bueno, suave y manso, tierno amigo y prudente consejero, fuerte ayuda,

¡qué inhumano, qué temerario es el que te rechaza, el que arroja de su

corazón a un huésped tan humilde y manso! ¡Qué sustitución tan infeliz y

dañosa, rechazar al propio Creador y acoger pensamientos torpes y malos!

¡Entregar tan pronto aquella secreta morada del Espíritu Santo, el secreto

del corazón, poco antes envuelto en las alegrías celestes, para ser

conculcado por pensamientos inmundos y pecados! Todavía están calientes en

el corazón los vestigios del esposo, ¿y ya se entremeten pensamientos

adulterinos?

Es inconveniente e indecoroso que oídos, que acaban de oír palabras

inefables, se inclinen tan rápidamente a escuchar fábulas y detracciones;

que ojos, que acaban de ser bautizados por lágrimas santas, se vuelvan de

repente a mirar vanidades; que la lengua, que apenas ha terminado de cantar

dulces epitalamios, que ha reconciliado a la esposa con el esposo mediante

encendidas y persuasivas palabras, hasta ser introducida en la cantina de

vinos escogidos, de nuevo se vuelva a vanas conversaciones, a ligerezas, a

maquinar engaños y a chismorrear.¡Aleja de nosotros, Señor, todo esto!

Sin embargo, si por la flaqueza humana caemos alguna vez en semejantes

cosas, no nos desesperemos por ello. Recurramos de nuevo al Médico que,

lleno de clemencia, "levanta del polvo al desvalido y hace subir de la

basura al pobre" (Sal 112,7). El, que no quiere la muerte del pecador, de

nuevo nos curará y sanará.

Supliquemos, pues, a Dios que mitigue los obstáculos que nos apartan de su

contemplación. Que en el futuro él aleje de nosotros los obstáculos y nos

conduzca, por los diversos peldaños, de gracia en gracia, hasta ver a Dios

en Sión. Allí, descorridos los velos, los elegidos no gustarán la dulzura de

la divina contemplación de modo intermitente, como gota a gota, sino que,

sumergidos en un torrente de gozo incesante, poseerán una felicidad que

nadie les podrá arrebatar, una paz sin mutación, paz en Dios mismo.

Feliz el hombre, cuya alma, libre de otras preocupaciones, desea siempre

ascender por estos cuatro peldaños y, vendidos todos sus bienes, compra el

campo en que está escondido el tesoro que desea, a saber, poder ver y gustar

lo suave que es el Señor. Ejercitado en el primer peldaño, diligente en el

segundo, ferviente en el tercero, elevado sobre sí mismo en el cuarto,

asciende de gracia en gracia por estas subidas, hasta ver a Dios en Sión.

Feliz aquel a quien se le concede permanecer, aunque sea por poco tiempo, en

el peldaño más elevado, pudiendo decir con verdad: "He aquí que contemplo en

el monte, con Pedro y Juan, su gloria; he aquí que con Jacob me deleito en

los abrazos de Raquel".

Sin embargo, tenga cuidado para que, después de semejante contemplación,

elevado por la fe hasta el cielo, no caiga en los abismos con caída

imprevista, ni se vuelva, después de la visión de Dios, a mundanidades

lascivas, arrastrado por los atractivos de la carne. Cuando la debilidad y

la fragilidad del espíritu humano no puedan soportar por más tiempo el

resplandor de la verdadera luz, descienda ligera y ordenadamente a alguno de

los tres peldaños por los que ascendió. Deténgase alternativamente ya en

uno, ya en otro peldaño, según desee, teniendo en cuenta el lugar y el

tiempo.